Diesmal trifft Wikipedia den Nagel mittig auf den Kopf:

"Fido is essentially a cross between several 'boy and his dog' movies, Night of the Living Dead and Pleasantville, only the dog is a zombie."

Also: es gab da diese Seuche und jetzt gibt es diverse guarded communities im Amerika der 50er Jahre. Nur hier kann die Reinheit bestehen und aufgeräumte Vorgärten garantieren ein herrlich steriles Leben. Dank ZomCon gibt es praktische Kontrollhalsbänder und Zombies können sich um Autowäsche und Grünflächenpflege kümmern. Darling, ich bin zu Hause! Hat der Zombie die Hecken geschnitten?

Und die Leute verschulden sich nicht für Häuschenhypotheken sondern für gesonderte Kopfbeerdigungen, damit Totes tot bleibt. Senioren an sich sind in solch einer Welt generell verdächtig: sabbert Opa im Schlaf oder will er uns gleich die Luftröhre rauskauen? Dinge, die man wissen muss.

Und die Schulhofrabauken können endlich erschossen und verbrannt werden. Eine Zombifizierung rechtfertigt solch direkte Lösungen.

Ein großer Spass ist dieser Film, und nebenbei ist er auch noch brav und adrett. Aber halt mit Untoten.

2/26/2008

2/25/2008

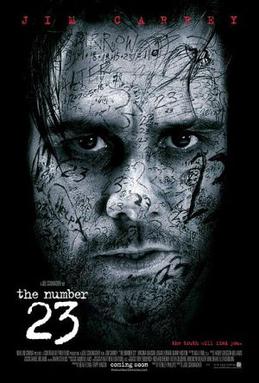

The Number 23, Joel Schumacher

Lieber Jim, lieber Joel,

Lieber Jim, lieber Joel,das ging daneben. Die deutsche Paranoia-Kiste aus den 1990ern ist der viel bessere Numerologenthriller, und das nicht nur wegen der aktuellen Bezüge zur niedersächsischen Einöde. Auch der grobe Film Pi bietet mehr.

[Beide Werke erschienen übrigens 1998... Wenn man die 1 zur 8 hinzuzählt und das ganze dann umdreht, dann... dann steht da 666! Uah! Der Teufel ist mit den Referenztiteln im Bunde! Da wird man ja irre im Kopf!]

Zumindest kann man mit diesem sich fix hinunterspulenden Werk auch den letzten davon überzeugen, dass Jim Carrey mehr sein kann als albern. Aber eigentlich war das ja schon mit Truman und dem Mondmann klar. Nun wäre es vermessen, alles in diesem Genre an David Lynch zu messen, denn selbiger ist ja durchaus auch in der Lage, schwer verdauliche Staubopern zu machen. Aber eine Messerspitze guter Lynch hätte Number 23 gut getan.

Insgesamt ist der Film eine kleine Unterforderung für Menschen, die ab und zu ein Romänchen lesen. Aber man kann ja nicht immer solche Perlen wie Batman & Robin produzieren, nicht wahr, Herr Schumacher? Uh, das ist gemein.

2/23/2008

Blood Music, Greg Bear

Biotechniker wird gekündigt und schmuggelt sein Lieblingsprojekt in den eigenen Adern aus dem Labor hinaus. Kann ja nur schiefgehen.

Am Ende ist der nordamerikanische Kontinent von einer pilzartigen Superzellkolonie überwuchert und Nicht-Assimilierte kämpfen sich durch entvölkerte und restrukurierende Städte. In Europa (im schönen Wiesbaden) ist einer der infizierten Amerikaner in Isolierhaft und harrt der Übernahme der mikrozellulären Blutmusikanten.

Der Roman entstand in den 1980ern und somit gibt es hier auch Soviets, die irgendwann dann Panama nuken. Goldig.

Insgesamt ein Ausflug zum Schlagwort Noosphäre, also jenem Zwischen/Über-Raum, der allein Information enthält. Noch dazu enorm frisch und fix geschrieben; auf weniger als 250 Seiten donnert hier ein Sci-Fi-Zug vorbei, dessen Thema durchaus zu denken gibt.

Am Ende ist der nordamerikanische Kontinent von einer pilzartigen Superzellkolonie überwuchert und Nicht-Assimilierte kämpfen sich durch entvölkerte und restrukurierende Städte. In Europa (im schönen Wiesbaden) ist einer der infizierten Amerikaner in Isolierhaft und harrt der Übernahme der mikrozellulären Blutmusikanten.

Der Roman entstand in den 1980ern und somit gibt es hier auch Soviets, die irgendwann dann Panama nuken. Goldig.

Insgesamt ein Ausflug zum Schlagwort Noosphäre, also jenem Zwischen/Über-Raum, der allein Information enthält. Noch dazu enorm frisch und fix geschrieben; auf weniger als 250 Seiten donnert hier ein Sci-Fi-Zug vorbei, dessen Thema durchaus zu denken gibt.

What's Up, Doc?, Peter Bogdanovich

Grundmotiv sind die gangschaltungzermürbenden Hügel von San Francisco, und auch vor der Verfolgungsjagd spürt man ihre Präsenz. Es gibt lediglich zweierlei Perspektiven für alle Beteiligten: entweder ein schroffer schweißtreibender Anstieg oder eine drohende Talfahrt. Die perfekte Grundlage für Hysterie jedweder Form.

Frau S. ist eine Art Naturgewalt und nur die eklatante Dysfunktionalität ihres erwählten Opfers lässt die Aversion gegen sie nicht hochkochen. Der Musikantendoktor trägt von allein Anzüge, die zerreißenswert sind.

Die Nähe zum amerikanischen Zeichentrickfilm, der sich als Vorfilm in die Lichtspielhäuser schummelt, kann im europäischen Kreis leicht untergehen. Ist aber nicht schlimm. Jede Szene funktioniert für sich, eine anleitungsfreie Talfahrt.

Frau S. ist eine Art Naturgewalt und nur die eklatante Dysfunktionalität ihres erwählten Opfers lässt die Aversion gegen sie nicht hochkochen. Der Musikantendoktor trägt von allein Anzüge, die zerreißenswert sind.

Die Nähe zum amerikanischen Zeichentrickfilm, der sich als Vorfilm in die Lichtspielhäuser schummelt, kann im europäischen Kreis leicht untergehen. Ist aber nicht schlimm. Jede Szene funktioniert für sich, eine anleitungsfreie Talfahrt.

2/11/2008

Motel, Nimròd Antal

Es ist immer recht gewagt, einen Film kurz und simpel zu halten ohne den Zuschauer zu verärgern. Ein derart offenes Ende wie hier ist selten und selten gut.

Es ist immer recht gewagt, einen Film kurz und simpel zu halten ohne den Zuschauer zu verärgern. Ein derart offenes Ende wie hier ist selten und selten gut.Das Leiden anderer zu betrachten ist das Hobby der Motel-Betreiber. Wie furchtbar! Doch halt. Was macht denn der Zuschauer außer Zuschauen? Sehen und gesehen werden, wegsehen und Schaulust. Alles Ideen, die in solchen Genre-Filmen kooperieren und kollabieren. Motel stellt das klug dar und fest.

Schon wieder kann man mit dem Schlagwort 'Raum' durch diesen Film denken: die Ehe ist kaputt - das Haus der beiden, ihre gemeinsame Sphäre, ist brüchig und schäbig und nur dünne Wände dienen als Pelle zwischen ihnen und der Außenwelt. Ein Provisorium der Parallelexistenz. Die amerikanische Leichtholz-Architektur verstört da nur noch mehr. Dann bemerken sie, dass ihr (Lebens-) Raum längst mit Kameras unterwandert ist und schließlich, als sie sich zur Wehr setzen, geht es durch unterirdische Gänge, unter das Fundament und die scheinbare (Erd-) Oberfläche.

Das Ende ist deshalb gut, weil es jenen Raumgedanken genre-gerecht zu Ende führt. Der Ehemann liegt zwischen Leben und Tod - auf der Schwelle zwischen Innen und Außen. Das Innen ist die Ruine des Motelzimmers, das Außen ist das Ungewisse, die Welt in der der Krankenwagen eventuell zu spät kommt.

Oh, und Kate Beckinsale sieht auch verschwitzt natürlich fantastisch aus.

Alpha Dog, Nick Cassavetes

Alpha Dog ist die Verfilmung einer realen Begebenheit, die für sich bereits eine gelungene Parabel auf moderne jugendliche Lebenswelten darstellt. Die Geschichte beinhaltet Hedonismus, Gier und Langeweile sowie die tragischen Facetten des Stockholm Syndroms. Es geht hier wie immer solang bis einer weint und dann hört es nicht auf.

Ben Foster hat besondere Erwähnung verdient, denn er spielt den Psychopathen wie kein zweiter. Eine ähnliche Figur machte er nach Alpha Dog im Todeszug nach Yuma. Nur schade, dass er hier lediglich in der ersten Hälfte des Films auftaucht. Die Furcht vor dem großen Mazursky (Foster) wird letztlich dem kleinen Mazursky zum Verhängnis und ersterer ist wahrlich beängstigend.

Insgesamt ein durchweg sehenswertes Drama, welches als Abgesang auf das Motiv der kaputten Jugend der Neunziger (von Kids bis B. E. Ellis) verstanden werden könnte. Nicht nur die Bilder, auch der Plot funktioniert. Man muss nicht an Tätowierungen interessiert sein, um durch Alpha Dog unterhalten zu werden.

Ben Foster hat besondere Erwähnung verdient, denn er spielt den Psychopathen wie kein zweiter. Eine ähnliche Figur machte er nach Alpha Dog im Todeszug nach Yuma. Nur schade, dass er hier lediglich in der ersten Hälfte des Films auftaucht. Die Furcht vor dem großen Mazursky (Foster) wird letztlich dem kleinen Mazursky zum Verhängnis und ersterer ist wahrlich beängstigend.

Insgesamt ein durchweg sehenswertes Drama, welches als Abgesang auf das Motiv der kaputten Jugend der Neunziger (von Kids bis B. E. Ellis) verstanden werden könnte. Nicht nur die Bilder, auch der Plot funktioniert. Man muss nicht an Tätowierungen interessiert sein, um durch Alpha Dog unterhalten zu werden.

2/07/2008

Into the Wild, Sean Penn

Die Buchversion von Into the Wild wurde anhand von Chucks Leseliste in die Nähe des Grabens gespült. Filmpromotion hat damit nichts zu tun, neinein.

Die Geschichte ist freilich faktisch die gleiche wie im Roman doch in der Tiefe anders. Jon Krakauers Stimme selbst verstummt - es ist die kleine Schwester, die Chris' quest aus dem off dokumentiert. Die Darstellung der Eltern ist im Film eindeutig tragischer, vor allem weil William Hurt gut in dem ist, was er tut. Des Knaben Mutter wird von der verstörenden Marcia Gay Harden gespielt, die schon als Bibelbiest im Nebel verstörte. Im Buch sind die Eltern eher Randnotiz und Teilbedingung - im Film könnte man sie als maßgebliche Sündenböcke verstehen.

Der Kinosaal war voll mit der Zielgruppe. Sind die alle wegen der Promotion hier? Haben die alle das Buch gelesen? Die überwiegend aus NEON-Konsumenten bestehende Klientel hat beim tragischen Ende freilich artig ge-hach!-t. Tod und Jugend, uh, geht das gut in der Gruppe.

Als Vorgewarnter weiss man von dem bitteren Ende, man hach!-te also schon bei der Lektüre und tut es nicht erneut im Saal. Doch der Film hat etwas, was das Buch nie haben könnte, nämlich Bart, den Bären. Kurz vor Schluss steht der naseweise Wildnisdilettant ausgemergelt, gelblich und fiebrig vorm Bus und der Bär kommt vorbei. Und was tut der Bär? Er ist riesig groß vor dem zarten Menschlein und schnuppert und grollt. Dann lacht er ein großes Bärenlachen und schlurft davon.

Sean Penn hat einiges verstanden.

Die Geschichte ist freilich faktisch die gleiche wie im Roman doch in der Tiefe anders. Jon Krakauers Stimme selbst verstummt - es ist die kleine Schwester, die Chris' quest aus dem off dokumentiert. Die Darstellung der Eltern ist im Film eindeutig tragischer, vor allem weil William Hurt gut in dem ist, was er tut. Des Knaben Mutter wird von der verstörenden Marcia Gay Harden gespielt, die schon als Bibelbiest im Nebel verstörte. Im Buch sind die Eltern eher Randnotiz und Teilbedingung - im Film könnte man sie als maßgebliche Sündenböcke verstehen.

Der Kinosaal war voll mit der Zielgruppe. Sind die alle wegen der Promotion hier? Haben die alle das Buch gelesen? Die überwiegend aus NEON-Konsumenten bestehende Klientel hat beim tragischen Ende freilich artig ge-hach!-t. Tod und Jugend, uh, geht das gut in der Gruppe.

Als Vorgewarnter weiss man von dem bitteren Ende, man hach!-te also schon bei der Lektüre und tut es nicht erneut im Saal. Doch der Film hat etwas, was das Buch nie haben könnte, nämlich Bart, den Bären. Kurz vor Schluss steht der naseweise Wildnisdilettant ausgemergelt, gelblich und fiebrig vorm Bus und der Bär kommt vorbei. Und was tut der Bär? Er ist riesig groß vor dem zarten Menschlein und schnuppert und grollt. Dann lacht er ein großes Bärenlachen und schlurft davon.

Sean Penn hat einiges verstanden.

2/03/2008

House of Leaves, Mark Z. Danielewski

Eine Mordsgaudi. Allerdings. Die Lektürefreude war enorm und mit ein wenig Trauer im schlaflosen Auge wurden die letzten Seiten sehr schnell erreicht. Das muss am Anfang dieser Notiz betont werden, denn die folgende rudimentäre Umschreibung dieses Artikels wird vielleicht ein wenig abschreckend anstrengend klingen, nach kopflastigem Deppendrama mit zuviel Schall und zu wenig Wahn.

Also. Inhaltlich kann man beim House of Leaves vier Ebenen ausmachen. Da sind einmal die Videos von einem Mr. Navidson, der mit seiner Familie in ein Gruselhaus einzog und dort unter anderem einen Bruder und vielleicht auch seinen Verstand verlor. Dann gibt es zum Zweiten einen blinden alten Mann, der eine gewaltige Arbeit über jene Videos schrieb/kompilierte (eine Verneigung vor dem Gesamtwerk von Señor Borges). Und zum Dritten gibt es Johnny Truant, eine Tattoo-Shop-Aushilfe, die jenes Manuskript findet und sich an dessen Überarbeitung macht. Als letztes gibt es da noch die ominösen Verleger, die Fußnoten und Fußnoten unter Fußnoten setzen und die untergeordneten Texte wiederum eingrenzen.

Und alle brabbeln durcheinander. Alle erzählen diverse Seiten- und Untergeschichtchen. Besonders verstörend ist der stetige Bezug auf Zitate (von Professoren bis Letterman), die hinaus in die Öffentlichkeit führen. Alle reden von Navidsons Haus. Warum nicht der Leser?

Und alle brabbeln durcheinander. Alle erzählen diverse Seiten- und Untergeschichtchen. Besonders verstörend ist der stetige Bezug auf Zitate (von Professoren bis Letterman), die hinaus in die Öffentlichkeit führen. Alle reden von Navidsons Haus. Warum nicht der Leser?

So weit, so wenig Spaß versprechend weil kompliziert. Sprachspiele, baby! Differänz mit 'ä'! Trotzdem ein stabiles U.

Danielewski präsentiert sein Werk in optionalen Stückchen. Wo Pynchon Durchhaltevermögen fordert, da lädt der Autor hier zum Überspringen und zur Selektion ein. Die Kohärenz bleibt dank der gewaltigen Übermetapher des Hauses, des Raumes, des (Gedanken-) Gebäudes. Dies wird von den Navidsons wie auch von allen anderen, inklusive dem Leser, erforscht. Es gibt immer wieder Spannungsmomente, die das Interesse wecken und an denen man sich durch die Kapitel hangelt. Ausverkauf? Sei's drum.

Der Roman zielt zwischen die Definitionen von Hoax und Hype und Halluzination und spielt somit mit durchaus akademisch relevanten Themen. Besondere Aufmerksamkeit erhält der wie gesagt echte/gedachte Raum. Die Brisanz vom spatial turn verdeutlicht sich. Sie wird ja auch von Sloterdijks Raumfahrt bescheinigt (deren zweiter Band derweil in stetiger Verzehrung im Graben ist). Sowohl Mark als auch Peter zitieren Gaston Bachelard, dessen Poetics of Space wohl ihren Weg in die ToDo-Liste finden muss.

Im Navidson Haus kollabiert Raum ins Nichts: man findet eine furchtbare Wendeltreppe, die hinunter in die All-Abwesenheit führt. Downward Spiral, ho! Somit wird sogar Trent Reznor zitiert.

Man mag nun auch spottend sagen, dass Danielewski eigentlich "Deconstruction for Dummies" schreiben wollen. Aber das träfe sowohl die Sache selbst als auch den vorliegenden Roman. Wie unheimlich! Wer hat denn hier das Sagen? Letztlich der Leser, aber er weiß es nicht. Der Leser ist die fünfte Ebene, mindestens.

Und witzig ist Danielewski auch noch. Es werden an einer Stelle Interviews mit bekannten Menschen geführt, darunter Stephen King und Jacques Derrida (!). Der Autor suhlt sich mit solchen Einfällen in Offensichtlichkeit und trägt somit zum Charme des Romans durchaus bei. Er unterstreicht die Nähe vom Ausverkauf der gothic fiction und intellektuell gelebter Verunsicherung. Somit beleuchtet er das Grunddilemma der Relevanz bei der Arbeit mit Literatur und Texten im Allgemeinen und Speziellen.

Insgesamt stellt House of Leaves (das Haus der Blätter und der Abschiede) eine Huldigung an den Prozess und das Ergebnis des Lesens dar. Ein ziemlich cooles Vehikel, bei dem der eine oder der andere wahrscheinlich erfrieren wird wie im extradimensionalen Kellergewölbe des Hauses. Genau diese Hermetik kitzelt und verunsichert zugleich.

Beim Wiki-Eintrag kann man einige Beispiele des ambitionierten Layouts und weitere Verweise finden.

He, und Bret Easton Ellis findet's auch gut. Auf geht's in den örtlich fixierten Lunar Park.

Also. Inhaltlich kann man beim House of Leaves vier Ebenen ausmachen. Da sind einmal die Videos von einem Mr. Navidson, der mit seiner Familie in ein Gruselhaus einzog und dort unter anderem einen Bruder und vielleicht auch seinen Verstand verlor. Dann gibt es zum Zweiten einen blinden alten Mann, der eine gewaltige Arbeit über jene Videos schrieb/kompilierte (eine Verneigung vor dem Gesamtwerk von Señor Borges). Und zum Dritten gibt es Johnny Truant, eine Tattoo-Shop-Aushilfe, die jenes Manuskript findet und sich an dessen Überarbeitung macht. Als letztes gibt es da noch die ominösen Verleger, die Fußnoten und Fußnoten unter Fußnoten setzen und die untergeordneten Texte wiederum eingrenzen.

Und alle brabbeln durcheinander. Alle erzählen diverse Seiten- und Untergeschichtchen. Besonders verstörend ist der stetige Bezug auf Zitate (von Professoren bis Letterman), die hinaus in die Öffentlichkeit führen. Alle reden von Navidsons Haus. Warum nicht der Leser?

Und alle brabbeln durcheinander. Alle erzählen diverse Seiten- und Untergeschichtchen. Besonders verstörend ist der stetige Bezug auf Zitate (von Professoren bis Letterman), die hinaus in die Öffentlichkeit führen. Alle reden von Navidsons Haus. Warum nicht der Leser?So weit, so wenig Spaß versprechend weil kompliziert. Sprachspiele, baby! Differänz mit 'ä'! Trotzdem ein stabiles U.

Danielewski präsentiert sein Werk in optionalen Stückchen. Wo Pynchon Durchhaltevermögen fordert, da lädt der Autor hier zum Überspringen und zur Selektion ein. Die Kohärenz bleibt dank der gewaltigen Übermetapher des Hauses, des Raumes, des (Gedanken-) Gebäudes. Dies wird von den Navidsons wie auch von allen anderen, inklusive dem Leser, erforscht. Es gibt immer wieder Spannungsmomente, die das Interesse wecken und an denen man sich durch die Kapitel hangelt. Ausverkauf? Sei's drum.

Der Roman zielt zwischen die Definitionen von Hoax und Hype und Halluzination und spielt somit mit durchaus akademisch relevanten Themen. Besondere Aufmerksamkeit erhält der wie gesagt echte/gedachte Raum. Die Brisanz vom spatial turn verdeutlicht sich. Sie wird ja auch von Sloterdijks Raumfahrt bescheinigt (deren zweiter Band derweil in stetiger Verzehrung im Graben ist). Sowohl Mark als auch Peter zitieren Gaston Bachelard, dessen Poetics of Space wohl ihren Weg in die ToDo-Liste finden muss.

Im Navidson Haus kollabiert Raum ins Nichts: man findet eine furchtbare Wendeltreppe, die hinunter in die All-Abwesenheit führt. Downward Spiral, ho! Somit wird sogar Trent Reznor zitiert.

Man mag nun auch spottend sagen, dass Danielewski eigentlich "Deconstruction for Dummies" schreiben wollen. Aber das träfe sowohl die Sache selbst als auch den vorliegenden Roman. Wie unheimlich! Wer hat denn hier das Sagen? Letztlich der Leser, aber er weiß es nicht. Der Leser ist die fünfte Ebene, mindestens.

Und witzig ist Danielewski auch noch. Es werden an einer Stelle Interviews mit bekannten Menschen geführt, darunter Stephen King und Jacques Derrida (!). Der Autor suhlt sich mit solchen Einfällen in Offensichtlichkeit und trägt somit zum Charme des Romans durchaus bei. Er unterstreicht die Nähe vom Ausverkauf der gothic fiction und intellektuell gelebter Verunsicherung. Somit beleuchtet er das Grunddilemma der Relevanz bei der Arbeit mit Literatur und Texten im Allgemeinen und Speziellen.

Insgesamt stellt House of Leaves (das Haus der Blätter und der Abschiede) eine Huldigung an den Prozess und das Ergebnis des Lesens dar. Ein ziemlich cooles Vehikel, bei dem der eine oder der andere wahrscheinlich erfrieren wird wie im extradimensionalen Kellergewölbe des Hauses. Genau diese Hermetik kitzelt und verunsichert zugleich.

Beim Wiki-Eintrag kann man einige Beispiele des ambitionierten Layouts und weitere Verweise finden.

He, und Bret Easton Ellis findet's auch gut. Auf geht's in den örtlich fixierten Lunar Park.

Tsotsi, Athol Fugard

Afrika, Afrika. Der sogenannte schwarze Kontinent bricht einem das Herz im Vorbeigehen und gibt einem dann keine lindernde bittersüße Medizin zum Abschied. Fugard schildert die Identitätssuche eines Verlassenen aus dem township: ein soziopathischer Gangster findet ein Kind und erinnert sich langsam seiner eigenen Herkunft.

Stählern schwere Sätze lassen keinen Funken (Galgen-) Humor aufkommen. Das Martialische dominiert die Bühne und Metaphern mit Ewigkeitsanspruch türmen sich auf. Das Kind als zerbrechliche Zukunft weist den Weg in die eigene, verdrängte Vergangenheit welche das Grauen der Gegenwart teils bedingt und teils vorwegnimmt. Tsotsi wird das Symbol des ruhelosen Brandstifters; er ist einer, der auf einmal Milch sucht statt Blut vergießt. Township und Lump, Henne und Ei, trallala.

Die Lektüre gestaltet sich wie der Einsatz der im Roman erläuterten Fahrradspeiche. Sie wird benutzt, um im Menschengedränge dem Opfer durch die Achsel das Herz anzustechen. Und wieder muss ein körperliches Beispiel herhalten, um narratologische Wucht zu erläutern. Ach, Afrika.

Doch obacht: eine Afriploitation könnte entstehen. Der Kontinent könnte zum blanken Lehrstücklager für satte reiche Menschen werden. Im Kino ging das ganz fix: Blood Diamond und Der letzte König von Schottland haben letztes Jahr den Kinosaal ächzen lassen. Es muss doch auch andere Geschichten aus Afrika geben außer jenen, die zu den grauenhaften Bildern in der Glotze passen.

Stählern schwere Sätze lassen keinen Funken (Galgen-) Humor aufkommen. Das Martialische dominiert die Bühne und Metaphern mit Ewigkeitsanspruch türmen sich auf. Das Kind als zerbrechliche Zukunft weist den Weg in die eigene, verdrängte Vergangenheit welche das Grauen der Gegenwart teils bedingt und teils vorwegnimmt. Tsotsi wird das Symbol des ruhelosen Brandstifters; er ist einer, der auf einmal Milch sucht statt Blut vergießt. Township und Lump, Henne und Ei, trallala.

Die Lektüre gestaltet sich wie der Einsatz der im Roman erläuterten Fahrradspeiche. Sie wird benutzt, um im Menschengedränge dem Opfer durch die Achsel das Herz anzustechen. Und wieder muss ein körperliches Beispiel herhalten, um narratologische Wucht zu erläutern. Ach, Afrika.

Doch obacht: eine Afriploitation könnte entstehen. Der Kontinent könnte zum blanken Lehrstücklager für satte reiche Menschen werden. Im Kino ging das ganz fix: Blood Diamond und Der letzte König von Schottland haben letztes Jahr den Kinosaal ächzen lassen. Es muss doch auch andere Geschichten aus Afrika geben außer jenen, die zu den grauenhaften Bildern in der Glotze passen.

1/30/2008

Bloggifizierung, Informationsmanagement und Mediascapegoating

Das hier kommt vom teils verstörenden Blog The Googlization of Everything. Der kurze Film beleuchtet die weiteren Schritte gewisser www-Platzhirsche.

Klick da.

Na, wenn das keine unbequeme Wahrheit ist, hu? Mit besten Grüßen freilich an den Platzwart dieser URL welcher bestimmt offen ist für derlei Kritik. Für alles weitere beachte man den bewährten Disclaimer am Ende dieser Seite.

Klick da.

Na, wenn das keine unbequeme Wahrheit ist, hu? Mit besten Grüßen freilich an den Platzwart dieser URL welcher bestimmt offen ist für derlei Kritik. Für alles weitere beachte man den bewährten Disclaimer am Ende dieser Seite.

My Blueberry Nights, Wong Kar-wai

Wong Kar-wai hat vor diesem amerikanischen Debüt den prachtvollen 2046 gemacht. Eine gewaltige Bilderflut hat sich da auf den Zuschauer ergossen, alle möglichen Farben haben sich mit matrixmäßigen Animationen in eine verstrickte Liebesgeschichte geschummelt.

Und auch hier ist alles schön bunt. Die Gesichter, die Theken, das Essen, der Himmel - alles bunt wie selten.

Norah Jones ist überraschend überzeugend - sie macht es sich ja nicht ganz so leicht wie Alicia Keys, die bei Smokin' Aces die überzogene Mörderbraut gab. Jones ist die herzgebrochene Elizabeth, die sich durchs Land kellnert und allerlei Menschlichkeiten mitbekommt. Die Farben fließen ineinander und auch ihr Name verändert sich stetig von Beth zu Betty zu Lizzy und zurück. Nach der Läuterung gehts dann zurück in Jude Laws Bar in NYC, aber als Gast.

Unter dem Zuckerguss liegen aber keine wahrlich originellen Geschichten. Die orgiastische Verschachtelung von 2046 sucht man hier vergebens. Aber lecker ist es.

Das wunderbare Gleichnis der Gastronomie. Aufessen, stehen lassen, abwaschen, Rechnung zahlen, wiederkommen, Verdauungsschnäpschen. Und ohne Dessert sind die meisten Mahlzeiten eben doch nur Nährstoffaufnahmen die einen nicht wirklich weiter bringen.

Und auch hier ist alles schön bunt. Die Gesichter, die Theken, das Essen, der Himmel - alles bunt wie selten.

Norah Jones ist überraschend überzeugend - sie macht es sich ja nicht ganz so leicht wie Alicia Keys, die bei Smokin' Aces die überzogene Mörderbraut gab. Jones ist die herzgebrochene Elizabeth, die sich durchs Land kellnert und allerlei Menschlichkeiten mitbekommt. Die Farben fließen ineinander und auch ihr Name verändert sich stetig von Beth zu Betty zu Lizzy und zurück. Nach der Läuterung gehts dann zurück in Jude Laws Bar in NYC, aber als Gast.

Unter dem Zuckerguss liegen aber keine wahrlich originellen Geschichten. Die orgiastische Verschachtelung von 2046 sucht man hier vergebens. Aber lecker ist es.

Das wunderbare Gleichnis der Gastronomie. Aufessen, stehen lassen, abwaschen, Rechnung zahlen, wiederkommen, Verdauungsschnäpschen. Und ohne Dessert sind die meisten Mahlzeiten eben doch nur Nährstoffaufnahmen die einen nicht wirklich weiter bringen.

1/27/2008

The Omega Man, Boris Sagal

Boris wer? Natürlich ist der Regisseur dieses Filmes niemand geringeres als der Vater von Katey Sagal! Unglaublich. Und Charlton Heston war dieser Kerl aus Planet der Affen und dem ollen Ben Irgendwas. Der lange Film mit dem Heiland in einer Nebenrolle. Ja, genau, Wagenrennen und so.

Boris wer? Natürlich ist der Regisseur dieses Filmes niemand geringeres als der Vater von Katey Sagal! Unglaublich. Und Charlton Heston war dieser Kerl aus Planet der Affen und dem ollen Ben Irgendwas. Der lange Film mit dem Heiland in einer Nebenrolle. Ja, genau, Wagenrennen und so.Aber genug gescherzt. Die Sache ist ernst. The Omega Man ist die zweite Verfilmung von Mathesons I am Legend und geht der Version von Francis Lawrence mehr als dreißig Jahre voraus. Die Geschichte ist ähnlich, aber nicht dieselbe.

Zunächst einmal können die Infizierten reden. Nach dem durch B-Waffen herbeigeführten Untergang sind sie gegen Sonnenlicht allergisch und bilden einen anti-aufklärerischen Mönchsorden. Dieser Kuttenmob versucht nun, den immunen Omegamann zu kriegen. Die Modernisten sind ja für das Joch verantwortlich, dass die Überlebenden nun tragen müssen.

Da sind wortlos hechelnde Horden irgendwie spannender.

Der Verweis auf Woodstock und die großen (medial kommunizierten) Massenumwälzung der 1960er ist recht interessant. Der weiße männliche Karrierist kann da ja nur Beklemmungen kriegen. Da bleibt Mann einsam an der Spitze... der letzte seiner Art halt, wenn die Bälger nicht artig studieren wollen sondern Pillen schmeißen. Der Mob vereint das Grauen der konformen Anti-Masse und kann bestimmt als Hinweis auf Charlie Manson und seine family verstanden werden. Eine gänzlich andere Lebenskultur ist es, die da vom Rande heraus in die Mitte der Welt hineinwuchert und sich von allein reproduziert. Sozialrevolution dank genetischer Evolution.

Unüberbrückbare Gegensätze. Da fällt das Abdrücken nicht so schwer, wo man doch eh genug Munition dabei hat.

Der Film ist kurzweilig, aber selbstgefällig. Heston zieht fix und oft sein Hemd aus und das verstört gründlichst. Er kommt mit der farbigen Widerstandskämpferin zusammen - was als ungelenke Anbiederung an den Zeitgeist wirkt. Heston scheint zu sagen: Schau her, Kirk, ich hab auch eine Uhura. Der Omega-Mann bleibt aber stets das Alpha-Männchen (wie James ja auch). Und noch eine Anmerkung bezüglich der Hautfarbe: die Infizierten werden alle weiß. Aber der Oberschurke ist natürlich auch noch Anglo unter der Schminke und somit allen anderen überlegen. Heston macht einmal sogar Scherze diesbezüglich. Witzig ist das nur bedingt.

Infam ist der Score. Eine Art Softcore-Disco-Muzak passt einfach nicht zur Prügelei mit MP und Fackeln - zumindest nicht in diesem Film. Haben Starsky und Hutch etwa auch überlebt? Das muss an Los Angeles liegen. New York hätte diese vibrations bestimmt nicht.

Aber vielleicht kann man Heston heutzutage eh nicht mehr als Schauspieler sondern nur noch als unironisierbaren amerikanischen Teilaspekt sehen. In dieser Hinsicht gewinnt der frischere I am Legend auf jeden Fall. Smith ist weitaus sympathischer als Heston, obwohl auch letzterer mit Schaufensterpuppen spricht.

In dreißig Jahren kommt dann die nächste Version ins Kino. Wie wirken Hestons und Smiths Darbietungen wohl dann?

Carnival of Souls, Herk Harvey

Eine Perle von 1962. Mal wieder ist das Teil ein wenig unfreiwillig gruselig: neben groben Schnitten sind die schauspielerischen Leistungen recht fahrig und seltsam. Der gesättigte Konsument heutzutage wittert hinter dem Laienspiel freilich irgendeine zweite Ebene, doch da ist eigentlich keine. Soviel leiernder Dialog ohne Ziel? Unangenehm! Und dann auch noch schwarzweiß... nicht etwa wegen der Atmo, nein, eben weil's billiger ist. Brrrr!

Viele Bilder kennt man aus den schicken Goth-Anleihen diverser Musikvideos der 1990er, von den Smashing Pumpkins hin zu Reverend Manson.

Die Story selbst ist aber interessanter als man denkt. Eine blonde Ische überlebt einen Unfall und tingelt dann als alleinstehende Organistin (!) nach Utah (!!). Dann wird es langsam spooky, denn sie sieht finstere Gestalten. Freilich glaubt ihr keiner, denn blonde junge unverheiratete Frauen sind eh nicht recht bei Trost. Sie arbeitet (zunächst) in einer Kirche und fühlt sich von einem verlassenen Jahrmarkt magisch angezogen - beides sind Orte der Öffentlichkeit, und beides sind eher Orte für's Herz als für den Verstand. Wenn die Dame doch nur nicht so gefühlskalt wäre, wie es der nichtsnutzige Nachbar beklagt.

Auf infernalische Art und Weise erinnert jener räudige Nachbar an Logan Huntzberger. Das ist WIRKLICH gruselig.

Das Ende wartet dann doch noch mit einer kleinen Überraschung auf. Ganz mutige Zuschauer dürfen diesen Film als Vorläufer von The Sixth Sense beurteilen.

Viele Bilder kennt man aus den schicken Goth-Anleihen diverser Musikvideos der 1990er, von den Smashing Pumpkins hin zu Reverend Manson.

Die Story selbst ist aber interessanter als man denkt. Eine blonde Ische überlebt einen Unfall und tingelt dann als alleinstehende Organistin (!) nach Utah (!!). Dann wird es langsam spooky, denn sie sieht finstere Gestalten. Freilich glaubt ihr keiner, denn blonde junge unverheiratete Frauen sind eh nicht recht bei Trost. Sie arbeitet (zunächst) in einer Kirche und fühlt sich von einem verlassenen Jahrmarkt magisch angezogen - beides sind Orte der Öffentlichkeit, und beides sind eher Orte für's Herz als für den Verstand. Wenn die Dame doch nur nicht so gefühlskalt wäre, wie es der nichtsnutzige Nachbar beklagt.

Auf infernalische Art und Weise erinnert jener räudige Nachbar an Logan Huntzberger. Das ist WIRKLICH gruselig.

Das Ende wartet dann doch noch mit einer kleinen Überraschung auf. Ganz mutige Zuschauer dürfen diesen Film als Vorläufer von The Sixth Sense beurteilen.

For Whom the Bell Tolls, Ernest Hemingway

Die Lektüre gestaltete sich überraschend zäh doch nach ihrem Abschluss kann vermutet werden, dass Mr. H. dies beabsichtigte. Der amerikanische Aushilfsguerilla und Dynamitexperte Robert Jordan harrt mit anderen spanischen Bürgerkriegern in einer Höhle aus. Er ist verantwortlich für den großen Knall doch weit über 400 Seiten gehen dahin mit kleineren Versteckspielen und Scharmützeln. Alle warten und warten... bis eben die Stunde (akustisch vernehmlich) schlägt.

Jordan liebt Maria. Nicht nur ist ihr Name schön gewichtig, nein, auch ihre Vergangenheit läßt nicht auf ein happy end hoffen: sie hat ihre Unschuld an die rape squads des Feindes verloren und ihr geschorenes Haar wächst gerade erst nach. Jordan nennt sie rabbit und sie wirkt wie die fleischgewordene Allegorie auf den Kriegswahnsinn. Rabbit wurde so stark ihrer Subjektität und ihrer Würde beraubt dass sie fortan nur noch als Objekt in der Höhle herumsteht. Ein Häschen halt, an der Wand oder im Schlafsack. Im krassen Gegensatz zu ihr steht Pilar, die angewelkte und recht derbe Frau des wankelmütigen Bandenchefs.

Hemingway hat eine frotzelnde Ader. Manchmal bricht es aus ihm hervor und er lässt Robert Jordan und die anderen fluchen und speien. Drollig dabei die plumpe Benutzung des Wortes "obscenity" an den entsprechenden Stellen. Dabei wird der Roman aber nie lächerlich oder gar hard-boiled: nein, er ist und bleibt ein reichhaltiger (mitunter polarisierender) Textbrocken.

Wie schon bei A Farewell to Arms ist das Ende hier wuchtig. War das nicht Tschechow mit der Pistolenregel in einer Geschichte? Wenn eine Waffe im Schrank versteckt wird, dann muss sie auch irgendwann einer abfeuern. Hier ist es halt Dynamit. Ei, wie drängend da doch die Verbindung zum Nobelpreiskommittee ist...

Dann schlägt endlich die Stunde: Jordan bombt die Brücke, eine Verbindung zwischen zwei Punkten reißt ab. Außerhalb der Höhle zeigt sich der Krieg endlich zwischen Trümmern, Pferden und Panzern. Zeit an sich verändert ihre Relevanz. In einer sehr schönen Passage kurz zuvor meditiert/fiebert Jordan über dem Jetzt: Come now, now, for there is no now but now. Yes, please now, only now... one and one is one. Der Amerikaner ist nach einem Fluss benannt und somit ist Stillstand der sichere Tod. Aus Jordans Handfläche können die gypsies jedenfalls keine Zukunft lesen. Da kann man dann weiter fabulieren bezüglich der Rolle von Brücken, die ja auch Flüsse überspannen.

Doch, die Lektüre lohnt sich. Auf jeden Fall macht sie neugierig auf die Filmversion. Gary Cooper als Jordan in einem Blockbuster von 1943.

Jordan liebt Maria. Nicht nur ist ihr Name schön gewichtig, nein, auch ihre Vergangenheit läßt nicht auf ein happy end hoffen: sie hat ihre Unschuld an die rape squads des Feindes verloren und ihr geschorenes Haar wächst gerade erst nach. Jordan nennt sie rabbit und sie wirkt wie die fleischgewordene Allegorie auf den Kriegswahnsinn. Rabbit wurde so stark ihrer Subjektität und ihrer Würde beraubt dass sie fortan nur noch als Objekt in der Höhle herumsteht. Ein Häschen halt, an der Wand oder im Schlafsack. Im krassen Gegensatz zu ihr steht Pilar, die angewelkte und recht derbe Frau des wankelmütigen Bandenchefs.

Hemingway hat eine frotzelnde Ader. Manchmal bricht es aus ihm hervor und er lässt Robert Jordan und die anderen fluchen und speien. Drollig dabei die plumpe Benutzung des Wortes "obscenity" an den entsprechenden Stellen. Dabei wird der Roman aber nie lächerlich oder gar hard-boiled: nein, er ist und bleibt ein reichhaltiger (mitunter polarisierender) Textbrocken.

Wie schon bei A Farewell to Arms ist das Ende hier wuchtig. War das nicht Tschechow mit der Pistolenregel in einer Geschichte? Wenn eine Waffe im Schrank versteckt wird, dann muss sie auch irgendwann einer abfeuern. Hier ist es halt Dynamit. Ei, wie drängend da doch die Verbindung zum Nobelpreiskommittee ist...

Dann schlägt endlich die Stunde: Jordan bombt die Brücke, eine Verbindung zwischen zwei Punkten reißt ab. Außerhalb der Höhle zeigt sich der Krieg endlich zwischen Trümmern, Pferden und Panzern. Zeit an sich verändert ihre Relevanz. In einer sehr schönen Passage kurz zuvor meditiert/fiebert Jordan über dem Jetzt: Come now, now, for there is no now but now. Yes, please now, only now... one and one is one. Der Amerikaner ist nach einem Fluss benannt und somit ist Stillstand der sichere Tod. Aus Jordans Handfläche können die gypsies jedenfalls keine Zukunft lesen. Da kann man dann weiter fabulieren bezüglich der Rolle von Brücken, die ja auch Flüsse überspannen.

Doch, die Lektüre lohnt sich. Auf jeden Fall macht sie neugierig auf die Filmversion. Gary Cooper als Jordan in einem Blockbuster von 1943.

Abonnieren

Posts (Atom)