Ein Thriller wie er am Flughafen steht, also im Drehregal. Oder doch nicht? Connolly wurde vor ca. 4375345 Jahren schon einmal gelesen: damals ging es um Kinderschändung, Kinderleichen und die Rolle des Erdbodens als Ort zum graben, stöbern, finden und verstecken.

Hier geht es um das gleiche.

Allerdings ist die Geschichte ein wenig aufgespannt: da gibt es den Altknasti Merrick, der eigentlich nur den Mörder seiner Tochter sucht und somit zum Arbeitsobjekt des Privatdetektivs Parker wird.

Marketing rockt arg. Connolly schreibt Fortsetzungsromane, aber ziemlich klug: erst nach der Hälfte der fluffig-gruseligen Seiten wird bezug auf frühere Folgen genommen: zur Halbzeit kann man wenige Leser vergraulen. Neinein, nun müssen sie auch noch die frühreren Werke erstehen.

Insgesamt ein ordentlicher schneller Wartezeitkiller. Aber was Thriller angeht sind Charlie Huston oder Herr Lehane immer noch erste Wahl - Connolly allerdings keineswegs die letzte.

3/25/2008

3/19/2008

There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson

Schon wieder Paramount Vantage, wie schon bei NCFOM. Als underdog-Marke kann sich

das Ding aber mit solchen Brechern wie TWBB nicht etablieren.

Andersons Film nimmt sich der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts an, eine Zeit in der der schwarze Saft aus dem Boden eine zentrale Rolle einnahm die bis hin zum Irakkrieg reicht. Dazu gesellt sich ein anderes Amerika, nämlich das religiös junge, das spirituell frisch aber fest verwurzelt ist. Kaum angekommen, füllen die Siedler ihre Baracken mit Kreuzen und klammern sich in den baumlosen Einöden an Kirchenbänke. Diese Zeit markiert eben auch die Geburt des show biz, primärer Exportartikel der Vereinigten Staaten. Denn wenn man nun Treibstoff fürs Auto hat, dann muss man ja auch wohin fahren - im Zweifelsfall eben ins Kino.

Eigentlich klar, dass so eine Thematik den Prämissen eines Gesellschaftsreflektionszirkus wie den Oscars nur entgegenkommt.

Auffallend ist die Abwesenheit von Frauen im Plot. Ob es etwas mit stumpfer Anthropologie zu tun hat? Die Herren vergießen eigentlich kein Blut und doch, wenn es um das schwarze Zeug geht, ist die Verschüttung selbiger Substanz durchaus sicher. Auch die Geburt der neuen benzinbetriebenen Welt wird nicht ohne Wehen, Schmerz und dem Verbrauch von sauberer Wäsche abgehen können. Nur sind die Wirtschaftsmänner eben kollektiv mit dieser Zukunft schwanger. Dabei entstehen Zerrbilder der Urkonstruktion namens Familie und neue Loyalitätsgewebe entstehen.

Die Leistungen von Day-Lewis im zu guter Letzt doch zu unentschlossenen Gangs of New York wirken im Vergleich mit dem hier Dargestellten wie Aufwärmübungen. Der Herr ist, mit Verlaub, beängstigend. Mit dem falschen Regisseur könnte Day-Lewis einfach nur penetrant wirken, doch Mr. Anderson gibt ihm angemessen Raum und Enge. Die Bilder selbst zitieren feierlich die ersten Fotoreportagen, die das soziale Gewissen der Nation damals zu formen begannen.

Die Leistungen von Day-Lewis im zu guter Letzt doch zu unentschlossenen Gangs of New York wirken im Vergleich mit dem hier Dargestellten wie Aufwärmübungen. Der Herr ist, mit Verlaub, beängstigend. Mit dem falschen Regisseur könnte Day-Lewis einfach nur penetrant wirken, doch Mr. Anderson gibt ihm angemessen Raum und Enge. Die Bilder selbst zitieren feierlich die ersten Fotoreportagen, die das soziale Gewissen der Nation damals zu formen begannen.

Es bleibt noch der Verweis auf die Symbolwucht des Öls und des Prinzips für das es steht. Es ist das Blut des Erdenkörpers, ein gewaltsam (menschenblutig) entrissener Saft. Wer leidet denn nun mehr? Man beachte dabei das religiöse Motiv, das TWBB zitiert. James Dean aus Giant ist der durch seine Bohrtürme Gekreuzigte und auch in Andersons Film gleichen die Konstruktionen Golgatha in vielerlei Hinsicht.

Gut, saftig, stückig. Und dann auch noch diese Bowlingbahn. BOWLINGBAHN! Ausgezeichnet.

das Ding aber mit solchen Brechern wie TWBB nicht etablieren.

Andersons Film nimmt sich der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts an, eine Zeit in der der schwarze Saft aus dem Boden eine zentrale Rolle einnahm die bis hin zum Irakkrieg reicht. Dazu gesellt sich ein anderes Amerika, nämlich das religiös junge, das spirituell frisch aber fest verwurzelt ist. Kaum angekommen, füllen die Siedler ihre Baracken mit Kreuzen und klammern sich in den baumlosen Einöden an Kirchenbänke. Diese Zeit markiert eben auch die Geburt des show biz, primärer Exportartikel der Vereinigten Staaten. Denn wenn man nun Treibstoff fürs Auto hat, dann muss man ja auch wohin fahren - im Zweifelsfall eben ins Kino.

Eigentlich klar, dass so eine Thematik den Prämissen eines Gesellschaftsreflektionszirkus wie den Oscars nur entgegenkommt.

Auffallend ist die Abwesenheit von Frauen im Plot. Ob es etwas mit stumpfer Anthropologie zu tun hat? Die Herren vergießen eigentlich kein Blut und doch, wenn es um das schwarze Zeug geht, ist die Verschüttung selbiger Substanz durchaus sicher. Auch die Geburt der neuen benzinbetriebenen Welt wird nicht ohne Wehen, Schmerz und dem Verbrauch von sauberer Wäsche abgehen können. Nur sind die Wirtschaftsmänner eben kollektiv mit dieser Zukunft schwanger. Dabei entstehen Zerrbilder der Urkonstruktion namens Familie und neue Loyalitätsgewebe entstehen.

Die Leistungen von Day-Lewis im zu guter Letzt doch zu unentschlossenen Gangs of New York wirken im Vergleich mit dem hier Dargestellten wie Aufwärmübungen. Der Herr ist, mit Verlaub, beängstigend. Mit dem falschen Regisseur könnte Day-Lewis einfach nur penetrant wirken, doch Mr. Anderson gibt ihm angemessen Raum und Enge. Die Bilder selbst zitieren feierlich die ersten Fotoreportagen, die das soziale Gewissen der Nation damals zu formen begannen.

Die Leistungen von Day-Lewis im zu guter Letzt doch zu unentschlossenen Gangs of New York wirken im Vergleich mit dem hier Dargestellten wie Aufwärmübungen. Der Herr ist, mit Verlaub, beängstigend. Mit dem falschen Regisseur könnte Day-Lewis einfach nur penetrant wirken, doch Mr. Anderson gibt ihm angemessen Raum und Enge. Die Bilder selbst zitieren feierlich die ersten Fotoreportagen, die das soziale Gewissen der Nation damals zu formen begannen.Es bleibt noch der Verweis auf die Symbolwucht des Öls und des Prinzips für das es steht. Es ist das Blut des Erdenkörpers, ein gewaltsam (menschenblutig) entrissener Saft. Wer leidet denn nun mehr? Man beachte dabei das religiöse Motiv, das TWBB zitiert. James Dean aus Giant ist der durch seine Bohrtürme Gekreuzigte und auch in Andersons Film gleichen die Konstruktionen Golgatha in vielerlei Hinsicht.

Gut, saftig, stückig. Und dann auch noch diese Bowlingbahn. BOWLINGBAHN! Ausgezeichnet.

3/17/2008

Undecided, Benjamin Kunkel

Besser leben durch Chemie. Wenn nicht mit 28, wann denn dann? Der schnittig-kurze Roman des Herrn Kunkel zielt auf die ganz sichere Lebenskrise kurz vor dreißig sowie diverse Klischees der amerikanischen Lebenswelt. So ein bisschen witzig, so ein bisschen bunt ist Unterhaltung durchaus gegeben.

Der Protagonist ist eine aktualisierte Version des slackers, als Philosophieabsolvent hat er bei Pfizer angeheuert und sich aus lauter Ironien ein Gefängnis gebaut. Seine Stimme bestimmt den Roman und der Leser sieht sich einem sehr gescheiten und Verdächtigungen-vorweg-nehmendem Erzähler gegenüber. Schön ist auch die Behandlung von 9-11: am Rande des Geschehens und doch von zeitgeistiger Wucht. Weniger clever die Aufarbeitung von Heilung/Medikament/Placebo, das gab es doch irgendwie schon einmal.

Die zentrale Bedeutung des Begriffs der Entscheidung erfreut, kennt man es doch aus so vielen anderen spannenden Sachverhalten wie Kierkegaards existentialistischen Vorwehen oder der Autopoiesis komplexer Systeme. Doch warum erwähnt Kunkel den Namen Heidegger (in einer recht überfälligen Enthüllung) erst am Ende seines Romans?

Das letzte Drittel des Romans überzeugt nicht mehr so sehr wie die vorangegangenen da die Kombination von Kotzen-Beischlaf-Klassentreffen doch zu sehr nach abgedroschenen Katharsismotiven riecht. Und Südamerika nervt irgendwie auch.

"Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben." Das ist nicht von Heidegger.

Der Protagonist ist eine aktualisierte Version des slackers, als Philosophieabsolvent hat er bei Pfizer angeheuert und sich aus lauter Ironien ein Gefängnis gebaut. Seine Stimme bestimmt den Roman und der Leser sieht sich einem sehr gescheiten und Verdächtigungen-vorweg-nehmendem Erzähler gegenüber. Schön ist auch die Behandlung von 9-11: am Rande des Geschehens und doch von zeitgeistiger Wucht. Weniger clever die Aufarbeitung von Heilung/Medikament/Placebo, das gab es doch irgendwie schon einmal.

Die zentrale Bedeutung des Begriffs der Entscheidung erfreut, kennt man es doch aus so vielen anderen spannenden Sachverhalten wie Kierkegaards existentialistischen Vorwehen oder der Autopoiesis komplexer Systeme. Doch warum erwähnt Kunkel den Namen Heidegger (in einer recht überfälligen Enthüllung) erst am Ende seines Romans?

Das letzte Drittel des Romans überzeugt nicht mehr so sehr wie die vorangegangenen da die Kombination von Kotzen-Beischlaf-Klassentreffen doch zu sehr nach abgedroschenen Katharsismotiven riecht. Und Südamerika nervt irgendwie auch.

"Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben." Das ist nicht von Heidegger.

3/12/2008

No Country for Old Men, Ethan & Joel Coen

Jagut, der Text hier ist fast länger als alle Dialoge im Film aber was ist schon Platz in der Virtualität? Ab dafür.

Jetzt also Cormac auf der Leinwand, genossen im Großraum mit Menschen die keine Ahnung von der Vorlage haben. Wo doch die die so gut war. Klappt es denn? Ja. Das Gesamturteil ist positiv: die Coens haben eine grandiose Literaturverfilmung hingelegt, die (so wie es sein muss) ihr Textverständnis und ihre Erfahrung beweisen.

Chigurh ist (genial dargestellt durch Bardem) eine Naturgewalt, der Teufel, ein Tier mit furchtbarer Frisur und zuviel Hirn doch gibt das nicht zu. Understatement kracht herein. Er sagt: "Ich bin wie Geld." Er ist im Fluss, eine Münze unter vielen nur eben die, die situativ über binäre Wahrheiten entscheidet. "Ich bin wie Geld." Da muss man mal drauf kommen! Das ist furchtbarer als Höllenpfuhlinkarnationen und sonstige Verschmückungen. Chigurh weiss, dass er im Motivationsnetz nicht gefangen ist sondern dass er über die Regeln erhaben ist. Chigurh ist Struktur der Welt, nicht bloßer Agent im kosmischen Spiel wie Moss oder der Sheriff. Wells (Harrelson) hat das verstanden. Was ist schlimmer als der Tod? Der sichere Tod, der unverdrängte Tod, das Todeswissen. Das ist McCarthy wie er lebt und schreibt. Wir sterben. Wir haben längst damit angefangen. Der Tod ist die einzige Wahrheit die bleibt. Die Tierkadaver (selten in Filmen zu sehen) zu Beginn sind da schon ein kleiner Hinweis.

So kann auch das Nicht-Zeigen des Endes von Moss erklärt werden. Etwas ist ihm passiert. Er ist tot, was ist da noch zu wissen? War er nicht schon längst tot, als er nach dem Geld griff? Oder als er Wasser in die Wüste brachte (uh, Symbolik hoch siebzehn)?

Verdammt, Textflussalarm. Nagut. Selbstkontrolle. Ähem.

Die Coens bieten Platz für Parallelism. Moss kauft sich ein Hemd von den aus McCarthys Kosmos bekannten Knabenmenschen - er braucht dafür blutiges Geld und die Jungs sind gierig. Als Chigurh mit offenem Arm da herumsitzt wird ihm das Hemd gereicht, von oben herab, und der Geber ist dann nackt und will kein Geld. Die Romane stecken voller Verweise auf die Bibel, so auch diese Verfilmung. Oder die Münzen. Einmal sind sie Richter über Leben und Tod, einmal sind sie manuelles Werkzeug und ermöglichen Zugang zu versteckten Orten.

Chigurhs Drucklufttötungsmaschine ist ähnlich und verweist nochmal auf tote Tiere. Das Ding schließt die Tür zum Leben für viele und sie öffnet dem Mann am Gashahn verschlossene Türen.

Die Landschaft ist klassisch erhaben und selten im Film zu sehen. In den ersten Minuten hat das Publikum im Saal geächzt ob der Weite und der Leere. Ein schönes Geräusch. Im grenzenlosen Raum versteckt sich vor aller Augen wiederum die Wahrheit des Todes, im Endlosen finden Tier und Mensch ihr Ende. Der amerikanische-mexikanische Grenzverkehr ist jenseits aller Politik ein mächtiges Symbol: was kommt da von draußen rein? Wo ist draußen? Was soll das Heroin, was soll Chigurh hier?

Der Film ist komischer als man es der Vorlage zugetraut hätte. Dabei ist der Humor nie denunzierend (obwohl Bardems Frisur dies durchaus ermöglicht). Es wird auch nicht auf der Pittoreskifizierung eines vergangenen Jahrzehnts herumgeritten. Nein, hinter jedem Lacher steht letztlich die Enthüllung der Wahrheit, es ist eigentlich ein Verlegenheitslachen. Die infame Konversation mit dem alten Tankstellenwärter legt sie eigentlich frei, die bloße Existenz. Der Alltagstrott fällt ab und nur der Moment zählt, ob das nun alle Beteiligten verstehen oder nicht. Und wenn da einer nur Stiefel anhat dann scheint ihm der Rest der Kleidung wohl zu fehlen. Nein, das passiert nicht oft. Das ist eine wahre Aussage. Verlegenheitslachen.

Das Ende macht Sinn. Der letzte Monolog des Sheriffs ist McCarthy in Bestform und gibt einen Eindruck, wie Teil Zwei der Border-Trilogy sich in weiten Teilen liest. Der Abschied von Chigurh passt zu seiner Aura: er tauchte auf und verschwindet auch wieder, nur um bald weiteren Leuten zu begegnen, denen er neue Narben oder den Tod bringt.

Soviel mehr zu vermerken. Aber nein. Mittagspause längst zu Ende.

NCFOM funktioniert, aber es wird wohl das einzige McCarthy-Werk bleiben, das dies tut. Billy Bob Thornton hatte mit seiner 2000er Verfilmung von All the Pretty Horses (Matt Damon, Penny Cruz. Teil Eins der Border-Trilogy) eine ziemliche Bruchlandung hingelegt. Das Ding muss noch seinen Weg in den Graben finden, der Roman war vor einiger Zeit Startschuss für den Hype hier. NFCOM konnte nur so ein guter Film sein, da es sich ganz auf die Mystik von Ursache und Wirkung, auf kriminologische Plot-Pfade einlässt. Das ist darstellbar, das hält die Spannung, das gibt der unglaublichen Landschaft eine stetig stimulierende Referenz.

Was die Coens schaffen, schaffen meistens nur die Coens. Genau wie McCarthy. NCFOM ist ein gelungenes Aufeinandertreffen der drei Amerikaner die ein Aufeinandertreffen von drei (und mehr) fiktiven Amerikanern (und Chigurh und andere Schlechtfrisierte gehören dazu, heute mehr denn je) so darstellen, dass das Publikum etwas lernen könnte.

Jetzt also Cormac auf der Leinwand, genossen im Großraum mit Menschen die keine Ahnung von der Vorlage haben. Wo doch die die so gut war. Klappt es denn? Ja. Das Gesamturteil ist positiv: die Coens haben eine grandiose Literaturverfilmung hingelegt, die (so wie es sein muss) ihr Textverständnis und ihre Erfahrung beweisen.

Chigurh ist (genial dargestellt durch Bardem) eine Naturgewalt, der Teufel, ein Tier mit furchtbarer Frisur und zuviel Hirn doch gibt das nicht zu. Understatement kracht herein. Er sagt: "Ich bin wie Geld." Er ist im Fluss, eine Münze unter vielen nur eben die, die situativ über binäre Wahrheiten entscheidet. "Ich bin wie Geld." Da muss man mal drauf kommen! Das ist furchtbarer als Höllenpfuhlinkarnationen und sonstige Verschmückungen. Chigurh weiss, dass er im Motivationsnetz nicht gefangen ist sondern dass er über die Regeln erhaben ist. Chigurh ist Struktur der Welt, nicht bloßer Agent im kosmischen Spiel wie Moss oder der Sheriff. Wells (Harrelson) hat das verstanden. Was ist schlimmer als der Tod? Der sichere Tod, der unverdrängte Tod, das Todeswissen. Das ist McCarthy wie er lebt und schreibt. Wir sterben. Wir haben längst damit angefangen. Der Tod ist die einzige Wahrheit die bleibt. Die Tierkadaver (selten in Filmen zu sehen) zu Beginn sind da schon ein kleiner Hinweis.

So kann auch das Nicht-Zeigen des Endes von Moss erklärt werden. Etwas ist ihm passiert. Er ist tot, was ist da noch zu wissen? War er nicht schon längst tot, als er nach dem Geld griff? Oder als er Wasser in die Wüste brachte (uh, Symbolik hoch siebzehn)?

Verdammt, Textflussalarm. Nagut. Selbstkontrolle. Ähem.

Die Coens bieten Platz für Parallelism. Moss kauft sich ein Hemd von den aus McCarthys Kosmos bekannten Knabenmenschen - er braucht dafür blutiges Geld und die Jungs sind gierig. Als Chigurh mit offenem Arm da herumsitzt wird ihm das Hemd gereicht, von oben herab, und der Geber ist dann nackt und will kein Geld. Die Romane stecken voller Verweise auf die Bibel, so auch diese Verfilmung. Oder die Münzen. Einmal sind sie Richter über Leben und Tod, einmal sind sie manuelles Werkzeug und ermöglichen Zugang zu versteckten Orten.

Chigurhs Drucklufttötungsmaschine ist ähnlich und verweist nochmal auf tote Tiere. Das Ding schließt die Tür zum Leben für viele und sie öffnet dem Mann am Gashahn verschlossene Türen.

Die Landschaft ist klassisch erhaben und selten im Film zu sehen. In den ersten Minuten hat das Publikum im Saal geächzt ob der Weite und der Leere. Ein schönes Geräusch. Im grenzenlosen Raum versteckt sich vor aller Augen wiederum die Wahrheit des Todes, im Endlosen finden Tier und Mensch ihr Ende. Der amerikanische-mexikanische Grenzverkehr ist jenseits aller Politik ein mächtiges Symbol: was kommt da von draußen rein? Wo ist draußen? Was soll das Heroin, was soll Chigurh hier?

Der Film ist komischer als man es der Vorlage zugetraut hätte. Dabei ist der Humor nie denunzierend (obwohl Bardems Frisur dies durchaus ermöglicht). Es wird auch nicht auf der Pittoreskifizierung eines vergangenen Jahrzehnts herumgeritten. Nein, hinter jedem Lacher steht letztlich die Enthüllung der Wahrheit, es ist eigentlich ein Verlegenheitslachen. Die infame Konversation mit dem alten Tankstellenwärter legt sie eigentlich frei, die bloße Existenz. Der Alltagstrott fällt ab und nur der Moment zählt, ob das nun alle Beteiligten verstehen oder nicht. Und wenn da einer nur Stiefel anhat dann scheint ihm der Rest der Kleidung wohl zu fehlen. Nein, das passiert nicht oft. Das ist eine wahre Aussage. Verlegenheitslachen.

Das Ende macht Sinn. Der letzte Monolog des Sheriffs ist McCarthy in Bestform und gibt einen Eindruck, wie Teil Zwei der Border-Trilogy sich in weiten Teilen liest. Der Abschied von Chigurh passt zu seiner Aura: er tauchte auf und verschwindet auch wieder, nur um bald weiteren Leuten zu begegnen, denen er neue Narben oder den Tod bringt.

Soviel mehr zu vermerken. Aber nein. Mittagspause längst zu Ende.

NCFOM funktioniert, aber es wird wohl das einzige McCarthy-Werk bleiben, das dies tut. Billy Bob Thornton hatte mit seiner 2000er Verfilmung von All the Pretty Horses (Matt Damon, Penny Cruz. Teil Eins der Border-Trilogy) eine ziemliche Bruchlandung hingelegt. Das Ding muss noch seinen Weg in den Graben finden, der Roman war vor einiger Zeit Startschuss für den Hype hier. NFCOM konnte nur so ein guter Film sein, da es sich ganz auf die Mystik von Ursache und Wirkung, auf kriminologische Plot-Pfade einlässt. Das ist darstellbar, das hält die Spannung, das gibt der unglaublichen Landschaft eine stetig stimulierende Referenz.

Was die Coens schaffen, schaffen meistens nur die Coens. Genau wie McCarthy. NCFOM ist ein gelungenes Aufeinandertreffen der drei Amerikaner die ein Aufeinandertreffen von drei (und mehr) fiktiven Amerikanern (und Chigurh und andere Schlechtfrisierte gehören dazu, heute mehr denn je) so darstellen, dass das Publikum etwas lernen könnte.

3/11/2008

The Sportswriter, Richard Ford

Frank hat sich entschlossen, über den Sport zu schreiben und weitere literarische Ambitionen zu vergessen. Die gespielte Leichtigkeit wird allerdings mehr und mehr zum Rettungsseil - der Leser ist genötigt, Frank für einen großen Verdränger kurz vorm Ausbruch zu halten. Das ist hier aber kein Thriller, also bricht hier erstmal niemand irgendwas. Am Ende knirscht nur langsam das Herz bei Frank und dem Leser.

Ford schreibt so freundlich. Er plaudert, ohne zu schwafeln und beschreibt ohne chirurgische Ambitionen. Für den Konsumgräber ist dies ein kleiner Kontrast zu zuvor gelesenen Brachialitäten, doch das Wildern im Mainstream hat sich gelohnt. Ford schafft es, Franks vollkommen durchschnittliches Gehäuse (im durchaus existentialphilosophischen Sinn) so zu beschreiben, daß die gebotene Perspektive etwas einmaliges hat.

Während des Lesens passierten seltsame, leise Dinge: einmal fühlte es sich an wie eine sitcom nach einem zu üppigen Essen, ein anderes Mal wie wenn man sich den Kopf am Autotürrahmen stößt. Solch einen Stoß spürt man wenn man Franks sprachlichen Umgang mit Afroamerikanern bemerkt - hier wird die Privatheit leicht verstörend. War/ist diese Generation wirklich so?

Der Text wurde vor vielen Jahren schon einmal gestriffen. Damals war John Updikes Rabbit der Held aller Klassen, dementsprechend eng war der Vergleich zu diesem Werk. Updike sollte auch mal wieder besucht werden. Weitere Kübel voller Ostküstennormalität.

Ford schreibt so freundlich. Er plaudert, ohne zu schwafeln und beschreibt ohne chirurgische Ambitionen. Für den Konsumgräber ist dies ein kleiner Kontrast zu zuvor gelesenen Brachialitäten, doch das Wildern im Mainstream hat sich gelohnt. Ford schafft es, Franks vollkommen durchschnittliches Gehäuse (im durchaus existentialphilosophischen Sinn) so zu beschreiben, daß die gebotene Perspektive etwas einmaliges hat.

Während des Lesens passierten seltsame, leise Dinge: einmal fühlte es sich an wie eine sitcom nach einem zu üppigen Essen, ein anderes Mal wie wenn man sich den Kopf am Autotürrahmen stößt. Solch einen Stoß spürt man wenn man Franks sprachlichen Umgang mit Afroamerikanern bemerkt - hier wird die Privatheit leicht verstörend. War/ist diese Generation wirklich so?

Der Text wurde vor vielen Jahren schon einmal gestriffen. Damals war John Updikes Rabbit der Held aller Klassen, dementsprechend eng war der Vergleich zu diesem Werk. Updike sollte auch mal wieder besucht werden. Weitere Kübel voller Ostküstennormalität.

3/04/2008

The Punisher, Jonathan Hensleigh

Das Booklet bringt es auf den Punkt: der Wilde Westen durfte nicht sterben. Zur Zeit der wilden, aggressiven 1970er wurden die Marvel Comics eine Spur härter und ließen Gwen Stacy ab- und den Black Panther hochleben. Der Bestrafer aus den Comics ist wie Batman vom Konkurrenten DC nicht mit Superkräften, aber eben mit tüchtig Wut auf alles ausgestattet.

Das Booklet bringt es auf den Punkt: der Wilde Westen durfte nicht sterben. Zur Zeit der wilden, aggressiven 1970er wurden die Marvel Comics eine Spur härter und ließen Gwen Stacy ab- und den Black Panther hochleben. Der Bestrafer aus den Comics ist wie Batman vom Konkurrenten DC nicht mit Superkräften, aber eben mit tüchtig Wut auf alles ausgestattet. Und letztlich zählt ja nur die Wut.

Weil keiner mehr Hüte und Lassos hat (bis auf Wonder Woman vielleicht, aber die ist eh ein Kapitel für sich weil ja weiblich) muss man eben was zeitgemäßeres anziehen: ein schwarzweißes Totenschädelhemd, die ikonisierte Mordslust quasi.

Der Smiley wurde 1963 erfunden und hat sicher auch das Hemd vom Bestrafer verursacht.

Der Film bringt den hutlosen Western ins Rollen: die Bewegungen, die im Medium Comic nicht dargestellt werden können, sind hier peckinpahesques Posenspiel. Freilich kann das nicht frei von Komik sein. Hensleigh lässt sich sogar darauf ein und fotographiert den wohl lustigsten Killer-Russen seit langem.

Von diesem preiswerten aber eben doch recht sympathischen Film wird es bald ein Sequel geben, leider nicht mit dem fähigen Thomas Jane, der schon im Nebel ordentlich umherbolzte.

Knocked Up, Judd Apatow

Das ist gar keine Komödie. Das ist ein lustiger, derber, kurzweiliger Film doch überraschenderweise schlägt er einen Tonfall an, der im Genre ziemlich neu ist. Jedenfalls landete bislang derlei nicht im Graben. Am ehesten lässt sich das Ding mit den Werken des großartigen Kevin Smith vergleichen.

Knocked Up ist im besten Sinne ein Aufklärungsfilm, beinhaltet aber mehr als nur Fleisch und seine Funktionen. Der Film befasst sich nicht mit Pointen und slapstickoiden Teilaufnahmen sondern mit einer Grundstimmung. Knocked Up kämpft gegen Hysterie: er attackiert die klischeehaften amerikanischen Vorstellungen von Sauberkeit und Richtigkeit, seien sie nun real existent oder nicht. Dabei geht er anders vor als American Pie oder Verrückt nach Mary: das vermeintlich "Schmutzige" passiert nebenbei und die Szenen arbeiten nicht darauf hin. Das "unsaubere" Leben wird aber auch nicht auf ein Podest gestellt.

Fast zwei Stunden lang wird im Grunde genommen nur gemenschelt, nur sind die Menschen eigentlich viel zu echt um wirklich gemocht zu werden (Rated R in USA). Es ist gut möglich, dass mehr Zuschauer dieses Werk verachten als die oben genannten Referenzen, eben weil der herkömmliche Komödienrahmen eigentlich nicht da ist.

Die Szene im Restaurant ist großartig, beschreibt sie doch das spezielle Verhältnis von Männern, Frauen und Popkultur. Wer Doc Brown nicht kennt, kann nur ernsthaft sein und eine Frau. Auch die Aufnahmen der Geburt machen letztlich Sinn. Und endlich erfährt man wie die Bindehautentzündung zur Gewissheit wird.

Der Film entspringt dem Dunstkreis der Vierzigjährigen Jungfrau und einer TV-Serie mit dem Titel Freaks and Geeks. Judd Apatows Name sollte nicht allzu schnell vergessen werden.

Knocked Up ist im besten Sinne ein Aufklärungsfilm, beinhaltet aber mehr als nur Fleisch und seine Funktionen. Der Film befasst sich nicht mit Pointen und slapstickoiden Teilaufnahmen sondern mit einer Grundstimmung. Knocked Up kämpft gegen Hysterie: er attackiert die klischeehaften amerikanischen Vorstellungen von Sauberkeit und Richtigkeit, seien sie nun real existent oder nicht. Dabei geht er anders vor als American Pie oder Verrückt nach Mary: das vermeintlich "Schmutzige" passiert nebenbei und die Szenen arbeiten nicht darauf hin. Das "unsaubere" Leben wird aber auch nicht auf ein Podest gestellt.

Fast zwei Stunden lang wird im Grunde genommen nur gemenschelt, nur sind die Menschen eigentlich viel zu echt um wirklich gemocht zu werden (Rated R in USA). Es ist gut möglich, dass mehr Zuschauer dieses Werk verachten als die oben genannten Referenzen, eben weil der herkömmliche Komödienrahmen eigentlich nicht da ist.

Die Szene im Restaurant ist großartig, beschreibt sie doch das spezielle Verhältnis von Männern, Frauen und Popkultur. Wer Doc Brown nicht kennt, kann nur ernsthaft sein und eine Frau. Auch die Aufnahmen der Geburt machen letztlich Sinn. Und endlich erfährt man wie die Bindehautentzündung zur Gewissheit wird.

Der Film entspringt dem Dunstkreis der Vierzigjährigen Jungfrau und einer TV-Serie mit dem Titel Freaks and Geeks. Judd Apatows Name sollte nicht allzu schnell vergessen werden.

2/28/2008

Die alltägliche Physik des Unglücks, Marisha Pessl

Dicke Bücher sind verdächtig, so auch Pessls Debüt. Fast 600 Seiten robbt sich das Ding dahin und macht dabei eine seltsame Wandlung durch.

Erzählt wird alles von Blue, einer Art Rory Gilmore mit einem umherzigeunerndem Akademiker-Vater, der das gescheite Gör von Campus zu Campus schleppt. Blue findet eine peer group und der Tod der Lehrerin Hannah macht alles viel zu kompliziert. Die Geschichte wird somit vom College-Roman zum Klein-Krimi. (Zum Vergleich: Die geheime [und enorm erfolgreiche] Geschichte von Donna Tartt ist dabei mehr Spannungsliteratur als Pessls Werk.)

Und eben diese Wandlung passt wunderbar zum konsequenten Erzählstil der Erzählerin: fortwährend werden Abschweifungen in Weltliteratur und Popkultur vorgenommen. Hyperlinks in die Bibliosphäre, quasi. Blue wirft beständig alles je Gelesene in die Waagschale und durch allerhand Recherche versucht sie dann auch, den Tod von Hannah aufzuklären. Am Ende kann der Leser der präsentierten Auflösung durchaus skeptisch gegenüber stehen.

Pessl ist witzig und baut allerhand schillernde Figuren auf. Wahre Kurzweil kann sich aber über die ganze Textlänge nicht einstellen. Immerhin entspricht selbige Blues Naturell vom endlosen Textlabyrinth, somit steht Stil bei diesem dicken Ding über der Geschichte selbst. Das ist ja fast schon weise.

Erzählt wird alles von Blue, einer Art Rory Gilmore mit einem umherzigeunerndem Akademiker-Vater, der das gescheite Gör von Campus zu Campus schleppt. Blue findet eine peer group und der Tod der Lehrerin Hannah macht alles viel zu kompliziert. Die Geschichte wird somit vom College-Roman zum Klein-Krimi. (Zum Vergleich: Die geheime [und enorm erfolgreiche] Geschichte von Donna Tartt ist dabei mehr Spannungsliteratur als Pessls Werk.)

Und eben diese Wandlung passt wunderbar zum konsequenten Erzählstil der Erzählerin: fortwährend werden Abschweifungen in Weltliteratur und Popkultur vorgenommen. Hyperlinks in die Bibliosphäre, quasi. Blue wirft beständig alles je Gelesene in die Waagschale und durch allerhand Recherche versucht sie dann auch, den Tod von Hannah aufzuklären. Am Ende kann der Leser der präsentierten Auflösung durchaus skeptisch gegenüber stehen.

Pessl ist witzig und baut allerhand schillernde Figuren auf. Wahre Kurzweil kann sich aber über die ganze Textlänge nicht einstellen. Immerhin entspricht selbige Blues Naturell vom endlosen Textlabyrinth, somit steht Stil bei diesem dicken Ding über der Geschichte selbst. Das ist ja fast schon weise.

We Own the Night, James Gray

Wegen Wahlberg und der Werbung für den Film wurden die Hoffnungen ein wenig zu hoch geschraubt, denn die Assoziationskette führte zum grandiosen The Departed. Dann noch dem River sein Bruder dabei, der als Man in Black so ernüchternd gut war, und fertig war der Optimismus beim Kartenkauf.

Leider ist der Film insgesamt enttäuschend. Der Showdown im Schilf wirkt abgenudelt. Die Idee mit dem Rauch und das unprätentiöse Abhaken des bösen Russen ist nicht sonderlich spannend. Überhaupt: immer diese Russen, tstststs. Um die Normalität und das gute zu definieren, sind Barbaren ja recht hilfreich. Aber Eastern Promises hat das auf einem ästhetisch viel, viel höherem Niveau gemacht.

(Moppel-) Phoenix' Darbietung der Saulus/Paulus-Wandlung ist ansehnlich doch innerhalb der Geschichte scheint sie haltlos und gezwungen. Es gibt bei We Own the Night keine Szenen, die sich einfach mal Zeit nehmen, die Charaktere einfach nur darzustellen (jawohl: American Gangster ist besser). 1, 2, 3 und schwupp sitzen die Brüder kurz vorm Abspann und sind unfreiwillig komisch.

Schade.

Leider ist der Film insgesamt enttäuschend. Der Showdown im Schilf wirkt abgenudelt. Die Idee mit dem Rauch und das unprätentiöse Abhaken des bösen Russen ist nicht sonderlich spannend. Überhaupt: immer diese Russen, tstststs. Um die Normalität und das gute zu definieren, sind Barbaren ja recht hilfreich. Aber Eastern Promises hat das auf einem ästhetisch viel, viel höherem Niveau gemacht.

(Moppel-) Phoenix' Darbietung der Saulus/Paulus-Wandlung ist ansehnlich doch innerhalb der Geschichte scheint sie haltlos und gezwungen. Es gibt bei We Own the Night keine Szenen, die sich einfach mal Zeit nehmen, die Charaktere einfach nur darzustellen (jawohl: American Gangster ist besser). 1, 2, 3 und schwupp sitzen die Brüder kurz vorm Abspann und sind unfreiwillig komisch.

Schade.

Cloverfield, Matt Reeves

Uh, wie gut das funktioniert. Die Handkamera läuft und läuft und der Schrecken lauert unscharf und verwackelt am Rand.

Uh, wie gut das funktioniert. Die Handkamera läuft und läuft und der Schrecken lauert unscharf und verwackelt am Rand.Diegesis und Mimesis verschwimmen und der wohlige Grusel stellt sich ein wenn die angreifenden Kreaturen ohne Begleitmusik aus dem Finsteren heraushechten. Freilich ist die Geschichte ein wenig holprig erzählt: ständig muss einer einen Grund haben, die Kamera mit zu schleppen und laufen zu lassen. Doch insgesamt scheint Cloverfield eine gute Mischung aus Blair Witch Project (kann sich an das Ding eigentlich noch irgendwer erinnern?) und Godzilla (*gähn*) zu sein.

Die Definition von Schreckenserotik fällt bei Cloverfield leicht. Plakative Nacktheit kitzelt niemanden, es ist das Aufblitzen von Zähnen und Klauen, was einen in den Sitz presst. Gegen Ende des Films wird man dann endlich mit ein, zwei Totalen der Kreatur(en) belohnt, doch bis dahin wird viel gehetzt und gekeucht.

Die große Kulturkritik kann man aus Cloverfield nicht herauspressen. Allerdings fällt hier auf, wie viele unprofessionelle Bilderwelten eigentlich doch derweil den durchtechnokratisierten Alltag in der westlichen Hemisphäre beherrschen. Die wackligen Bilder, die Authenzität heucheln, dominieren die normale und die www-Glotze. Menschen wollen diese Bilder sehen und auch machen. Als Lady Libertys Köpflein durch die Straßen rollt und liegen bleibt machen sich die Menschen nicht ans Staunen, nein: sie zücken ihre Telefone und schalten den Blitz dazu. Große Bilder gelten nur etwas, wenn man sie konserviert und teilt.

2/26/2008

Fido, Andrew Currie

Diesmal trifft Wikipedia den Nagel mittig auf den Kopf:

"Fido is essentially a cross between several 'boy and his dog' movies, Night of the Living Dead and Pleasantville, only the dog is a zombie."

Also: es gab da diese Seuche und jetzt gibt es diverse guarded communities im Amerika der 50er Jahre. Nur hier kann die Reinheit bestehen und aufgeräumte Vorgärten garantieren ein herrlich steriles Leben. Dank ZomCon gibt es praktische Kontrollhalsbänder und Zombies können sich um Autowäsche und Grünflächenpflege kümmern. Darling, ich bin zu Hause! Hat der Zombie die Hecken geschnitten?

Und die Leute verschulden sich nicht für Häuschenhypotheken sondern für gesonderte Kopfbeerdigungen, damit Totes tot bleibt. Senioren an sich sind in solch einer Welt generell verdächtig: sabbert Opa im Schlaf oder will er uns gleich die Luftröhre rauskauen? Dinge, die man wissen muss.

Und die Schulhofrabauken können endlich erschossen und verbrannt werden. Eine Zombifizierung rechtfertigt solch direkte Lösungen.

Ein großer Spass ist dieser Film, und nebenbei ist er auch noch brav und adrett. Aber halt mit Untoten.

"Fido is essentially a cross between several 'boy and his dog' movies, Night of the Living Dead and Pleasantville, only the dog is a zombie."

Also: es gab da diese Seuche und jetzt gibt es diverse guarded communities im Amerika der 50er Jahre. Nur hier kann die Reinheit bestehen und aufgeräumte Vorgärten garantieren ein herrlich steriles Leben. Dank ZomCon gibt es praktische Kontrollhalsbänder und Zombies können sich um Autowäsche und Grünflächenpflege kümmern. Darling, ich bin zu Hause! Hat der Zombie die Hecken geschnitten?

Und die Leute verschulden sich nicht für Häuschenhypotheken sondern für gesonderte Kopfbeerdigungen, damit Totes tot bleibt. Senioren an sich sind in solch einer Welt generell verdächtig: sabbert Opa im Schlaf oder will er uns gleich die Luftröhre rauskauen? Dinge, die man wissen muss.

Und die Schulhofrabauken können endlich erschossen und verbrannt werden. Eine Zombifizierung rechtfertigt solch direkte Lösungen.

Ein großer Spass ist dieser Film, und nebenbei ist er auch noch brav und adrett. Aber halt mit Untoten.

2/25/2008

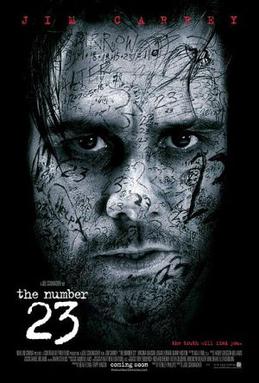

The Number 23, Joel Schumacher

Lieber Jim, lieber Joel,

Lieber Jim, lieber Joel,das ging daneben. Die deutsche Paranoia-Kiste aus den 1990ern ist der viel bessere Numerologenthriller, und das nicht nur wegen der aktuellen Bezüge zur niedersächsischen Einöde. Auch der grobe Film Pi bietet mehr.

[Beide Werke erschienen übrigens 1998... Wenn man die 1 zur 8 hinzuzählt und das ganze dann umdreht, dann... dann steht da 666! Uah! Der Teufel ist mit den Referenztiteln im Bunde! Da wird man ja irre im Kopf!]

Zumindest kann man mit diesem sich fix hinunterspulenden Werk auch den letzten davon überzeugen, dass Jim Carrey mehr sein kann als albern. Aber eigentlich war das ja schon mit Truman und dem Mondmann klar. Nun wäre es vermessen, alles in diesem Genre an David Lynch zu messen, denn selbiger ist ja durchaus auch in der Lage, schwer verdauliche Staubopern zu machen. Aber eine Messerspitze guter Lynch hätte Number 23 gut getan.

Insgesamt ist der Film eine kleine Unterforderung für Menschen, die ab und zu ein Romänchen lesen. Aber man kann ja nicht immer solche Perlen wie Batman & Robin produzieren, nicht wahr, Herr Schumacher? Uh, das ist gemein.

2/23/2008

Blood Music, Greg Bear

Biotechniker wird gekündigt und schmuggelt sein Lieblingsprojekt in den eigenen Adern aus dem Labor hinaus. Kann ja nur schiefgehen.

Am Ende ist der nordamerikanische Kontinent von einer pilzartigen Superzellkolonie überwuchert und Nicht-Assimilierte kämpfen sich durch entvölkerte und restrukurierende Städte. In Europa (im schönen Wiesbaden) ist einer der infizierten Amerikaner in Isolierhaft und harrt der Übernahme der mikrozellulären Blutmusikanten.

Der Roman entstand in den 1980ern und somit gibt es hier auch Soviets, die irgendwann dann Panama nuken. Goldig.

Insgesamt ein Ausflug zum Schlagwort Noosphäre, also jenem Zwischen/Über-Raum, der allein Information enthält. Noch dazu enorm frisch und fix geschrieben; auf weniger als 250 Seiten donnert hier ein Sci-Fi-Zug vorbei, dessen Thema durchaus zu denken gibt.

Am Ende ist der nordamerikanische Kontinent von einer pilzartigen Superzellkolonie überwuchert und Nicht-Assimilierte kämpfen sich durch entvölkerte und restrukurierende Städte. In Europa (im schönen Wiesbaden) ist einer der infizierten Amerikaner in Isolierhaft und harrt der Übernahme der mikrozellulären Blutmusikanten.

Der Roman entstand in den 1980ern und somit gibt es hier auch Soviets, die irgendwann dann Panama nuken. Goldig.

Insgesamt ein Ausflug zum Schlagwort Noosphäre, also jenem Zwischen/Über-Raum, der allein Information enthält. Noch dazu enorm frisch und fix geschrieben; auf weniger als 250 Seiten donnert hier ein Sci-Fi-Zug vorbei, dessen Thema durchaus zu denken gibt.

What's Up, Doc?, Peter Bogdanovich

Grundmotiv sind die gangschaltungzermürbenden Hügel von San Francisco, und auch vor der Verfolgungsjagd spürt man ihre Präsenz. Es gibt lediglich zweierlei Perspektiven für alle Beteiligten: entweder ein schroffer schweißtreibender Anstieg oder eine drohende Talfahrt. Die perfekte Grundlage für Hysterie jedweder Form.

Frau S. ist eine Art Naturgewalt und nur die eklatante Dysfunktionalität ihres erwählten Opfers lässt die Aversion gegen sie nicht hochkochen. Der Musikantendoktor trägt von allein Anzüge, die zerreißenswert sind.

Die Nähe zum amerikanischen Zeichentrickfilm, der sich als Vorfilm in die Lichtspielhäuser schummelt, kann im europäischen Kreis leicht untergehen. Ist aber nicht schlimm. Jede Szene funktioniert für sich, eine anleitungsfreie Talfahrt.

Frau S. ist eine Art Naturgewalt und nur die eklatante Dysfunktionalität ihres erwählten Opfers lässt die Aversion gegen sie nicht hochkochen. Der Musikantendoktor trägt von allein Anzüge, die zerreißenswert sind.

Die Nähe zum amerikanischen Zeichentrickfilm, der sich als Vorfilm in die Lichtspielhäuser schummelt, kann im europäischen Kreis leicht untergehen. Ist aber nicht schlimm. Jede Szene funktioniert für sich, eine anleitungsfreie Talfahrt.

Abonnieren

Posts (Atom)