Eine empfehlenswerte griffige Abhandlung über das Leben, das Erkennen und das Unterstellen von ersterem. Hier zu kaufen.

Die Herren Wissenschaftler haben eine angenehm sachliche Schreibe. Einige schöne Bilder und Grafiken vereinfachen das Verständnis enorm (das tollste Bild ist der Affe, der einer Katze die Maus wegnimmt).

Vom Baum der Erkenntnis kann man fix in Begrifflichkeiten wie Ewige Wiederkehr, Rhizome und Konstruktionsprozess der Wirklichkeit springen - belassen wir es an dieser Stelle mit dem Terminus, der als Hauptgrund für den Konsum des Buches herhielt, nämlich dem der Autopoiese. Maturala und Varela machen klar, dass Organismen und sonstige Entitäten (vom Pantoffeltier bis zum Regenwald) in der Zeit existieren und ihre eigene Struktur solange erhalten, wie sie es können. Dabei nehmen sie die Welt nicht passiv wahr und sind ihre "Opfer", nein, sie nutzen ihre Sensorik, um einen für sie relevanten Realitätsausschnitt zu erzeugen. Erkennen ist eine Aktivität. Jeder Beobachter (also auch der Leser jener Zeilen) muss sich seiner Position bewusst sein: eine endliche, unabhängige und objektiv wahre Welt ist eine schöne Illusion. Zwischen sich selbst erhaltenden Entitäten können strukturelle Kopplungen entstehen, die darf man dann Symbiose nennen. Oder Ursprung komplexen Lebens.

Ein sehr lesbares, erhellendes Buch, das einmal eine große Runde macht: von der Geologie zur Genetik, von der Sprache zum Bewusstsein und (vor allem) wieder zurück.

7/16/2009

7/15/2009

Der Ekel, Jean-Paul Sartre

Wer sich für den ganzen literaturwissenschaftlichen Kram interessiert, darf hier klicken und bekommt griffige Oberflächlichkeit mit anzweifelbarem Schlusswort.

Wer sich für den ganzen literaturwissenschaftlichen Kram interessiert, darf hier klicken und bekommt griffige Oberflächlichkeit mit anzweifelbarem Schlusswort.Denn so verhält es sich ja mit grimmigen Klassikern, oder? Woran erkennt man eigentlich einen grimmigen Klassiker? Ganz einfach: dass er nie direkt verfilmt wird aber eben doch ein Hauptbestandteil aus dem mainstream nicht mehr wegzudenken ist. Beim Ekel wäre das die Verzweiflung.

Eigentlich sollte der Ekel Melancholie heißen. Warum die Umbenennung? Wahrscheinlich weil Ekel ein griffigeres Gefühl ist. Beim bösen M-Wort denkt man an seufzende Weiber auf Balkonen und impotente Männer vor dem Medizinschrank. Ekel ist da anders: hier ist ein Reiz, der durchs Gedärm geht, etwas, das ein Ereignis verursachen kann - das kann dann ekstatisches Erbrechen, Suizid und/oder Genozid sein (und somit eine Schau).

Und wie gestaltet sich der Konsum des Ekels (welch vokabulär interessanter Satz! Ursache und Effekt als Gegenstand einer Prozesslichkeit... exorbitanter Schwafelfaktor!)? Dünnflüssig und eher seicht. Da gibt es einen Protagonisten und der liest und schreibt den lieben langen Tag und er haust in einer bedeutungslosen Stadt, umgeben von bedeutungslosen Menschen. Sein Leben ist so uninteressant, dass einen der Hype um das Buch (seine "Klassiker"-Aura) weiter vorantreibt. Belohnung sind Sätze, die enorm schlicht und wahr erscheinen, dabei keineswegs die Erbauung des Leser beabsichtigen und wahrscheinlich nur zwischen zwei Weltkriegen geschrieben werden konnten. Historisch ist der Ekel nah an der angloamerikanischen Noir-Tradition und man könnte hier einige Bezüge herstellen. Einer gegen alle. Einer unter/über allen. Das All in dem Einem. Alles in einem.

Ein kleiner Tipp: Camus ist zwar auch Franzose, aber er kann etwas besser schreiben als der hauptberuflich als Philosoph tätige Sartre. Und wer meint, dass ein kleines Hobbyblog aus Germanien hier die Wucht, den Nachhall und das gegenwärtige Wiedererstarken des Existenzialismus umreißt, der hat sich noch nicht genug geekelt.

Matrix, Wachowski Bros.

Der erste Teil wurde diesmal nach Reloaded und Revolutions geschaut. Warum? Weil sich ein Verdacht bestätigen musste.

Dieser Verdacht ist nicht sehr originell und bestand darin, dass der Originalfilm viel mehr Strahlkraft hat als seine Fortsetzungen Reloaded und Revolutions. Das hat der Konsum sehr leicht bestätigt. Mit Wohlwollen erinnert sich der Gräber an die Zeit zurück, als das Produkt für das Kino beworben wurde und auch URLs dabei eine tragende Rolle spielten. Und als Morpheus dann den VR-Kram erläuterte wusste man, dass der mainstream einmal mehr ein bekanntes Motiv eskapistischer Unterhaltung erobert hat. Noch dazu kann jeder verlauste Lebenskunde-Schüler mit der ollen Matrix seine graupeligen Lehrer beglücken. Wir busten die blocks mit einem empiristischen Cerealien-Gericht und Zeitlupe.

Ein wichtiges Produkt, welches in vielerlei Hinsicht Folgeprodukte inspirierte. Titanic hat das nicht geschafft, oder?

Dieser Verdacht ist nicht sehr originell und bestand darin, dass der Originalfilm viel mehr Strahlkraft hat als seine Fortsetzungen Reloaded und Revolutions. Das hat der Konsum sehr leicht bestätigt. Mit Wohlwollen erinnert sich der Gräber an die Zeit zurück, als das Produkt für das Kino beworben wurde und auch URLs dabei eine tragende Rolle spielten. Und als Morpheus dann den VR-Kram erläuterte wusste man, dass der mainstream einmal mehr ein bekanntes Motiv eskapistischer Unterhaltung erobert hat. Noch dazu kann jeder verlauste Lebenskunde-Schüler mit der ollen Matrix seine graupeligen Lehrer beglücken. Wir busten die blocks mit einem empiristischen Cerealien-Gericht und Zeitlupe.

Ein wichtiges Produkt, welches in vielerlei Hinsicht Folgeprodukte inspirierte. Titanic hat das nicht geschafft, oder?

The Haunting in Connecticut, Peter Cornwell

Auf germanisch ganz stur "Das Haus der Dämonen" genannt. Gähn.

Es ist seltsam mit den Menschen: sie lachen nur, wenn sie in entsprechender Stimmung sind, wenn sie quasi die Beine spreizen und die Penetration durch die Rhetorik zulassen. Aber beim Erschrecken ist das nicht so: wenn ein "Buh!" richtig sitzt, zuckt auch der verkrampfteste Zuschauer noch zusammen. Gerade im Kino, wo sonst ja eh wenig Reize aufs Gehirn trommeln.

Cornwell versteht das wie auch die Trilliarden Gruselregisseure vor ihm: zeitgemäß setzt er Schatten und aufrüttelnde Akustik ein, um die finstere Geschichte zu erzählen. Wieder gilt es, eine Geschichte innerhalb der Rahmenhandlung zu entschlüsseln und das kathartische Finale darf wie immer erst eintreten, wenn Gegenwart und Vergangenheit gleichförmig aufgelöst werden.

Eines der klassischen Themen des Horrors ist die Familie und ihr etwaiges Ende. Es sind die schmerzhaften Risse in dieser kleinsten vom Staat weiterhin geheiligten sozialen Einheit, die in Gruselschinken wie The Haunting ihren Ausdruck finden. Am einleuchtendsten ist das kranke Kind, also die Investition in die Zukunft, die sich für die Eltern als (wahlweise körperlich oder auch seelisch) fehlerhaft erweist. Man denke nur an den Exorzisten mit dem verstörenden weil unhygienischen Töchterlein. Auch The Haunting nähert sich den bekannten, wenig hinterfragten Standards des Familienlebens nicht auf innovative Art und Weise. Der interne Druck wird aber verstärkt, da der kranke Matt, der Fokus der "bösen" Mächte, ein Teenager ist, der sich eigentlich eh gegen Mutter und Vater auflehnen sollte. Mehrfach wirft er dem jüngeren und auch noch blonden Bruder böse Blicke zu, denn dieser könnte die Rolle des Kronprinzen bald übernehmen. Leider fehlt dem Film die Zeit, um mit diesem Konflikt noch etwas mehr zu spielen.

Ein schöner Film, der sich des großen Themas Familie|Haus|Knotenpunkt auf klassische Art und Weise annähert. House of Leaves geht da freilich "tiefer", aber das ist ja auch ein Buch und eh viel cooler.

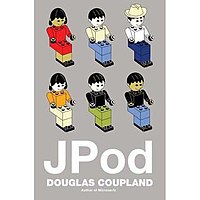

jPod, Douglas Coupland

Von wegen OneHitWonder. Coupland bezaubert erneut, indem er aus Autismus, Sportschuhen, virtuellen Schildkröten und Heroin einen süffigen Cocktail braut.

Von wegen OneHitWonder. Coupland bezaubert erneut, indem er aus Autismus, Sportschuhen, virtuellen Schildkröten und Heroin einen süffigen Cocktail braut.Für eine detaillierte Inhaltsangabe sei die entsprechende wiki-Seite empfohlen.

Warum gefällt das? Weil es schnell ist. Beim fixen Durchblättern fallen zunächst die typographischen Experimente auf und man fragt sich, ob Coupland mit übergroßen Lettern oder sonstwie gestalteten Textkonvoluten nur Seiten verbrauchen will, um auf ein verkaufsoptimierendes Taschenbuchformat zu kommen. Doch nein! Die kleinen Ausflüge ins Plakative sind mit Bedacht platziert und machen somit Sinn. Freilich kann sich ein dumpf-satter westlicher Konsumgräber keine chinesischen Schriftzeichen merken - es ist aber schön, sie an situativ angemessener Stelle vorzufinden.

Coupland baut einen kleine Ellis: wie letzterer im Lunar Park spielt ersterer mit sich selbst als Charakter in der Geschichte. Das macht er auf drollige Art und Weise: "Coupland? Oh I hate that hyped writer!"

Gut so. Mehr, danke.

7/09/2009

Ice Age 3, Carlos Saldanha

Lasst es uns noch einmal tun, für die Kinder. Nein. Natürlich für die Kohle! Stört das? Nö.

Kommen wir zum Kern der Geschichte: der Kern ist die Hülle, nämlich das Fell, das die Protagonisten an sich haben. Im Abspann werden mehr als zwei Dutzend "fur"-Verantwortliche genannt und das sieht man auch. Das Mammut ist anders bepelzt als der Säbelzahntiger und die Frisuren der am Ende drei Mammute (Mammuts? Mammuti?) versprechen allesamt eine unterschiedliche Haptik. Der Konsumgräber streckte im Kino die Hand aus. Mit offenem Mund wollte er die haarigen Flächen betasten. Die Häute der Dinosaurier sind stattdessen eher öde, weil kahl. Sterbt doch aus, ihr lahmen Flächen.

Bei South Park ist es ja so, dass da dauernd Winter ist (oder war), weil Weiß ein guter Hintergrund sein kann, da es so simpel zu konzipieren ist. Ice Age hat diese Farbe nicht mehr nötig. Zu recht begibt sich der Trupp also in die Unterwelt, um dort allerlei Gebüsch zu schütteln. Alles wackelt gleichzeitig.

Es wird auch mehr gespuckt und geschleimt als in den Teilen davor. Welchen pädagogischen Nutzen mag das haben? Teil 4 kommt bestimmt auch bald, voller Farn und Haar und Schleim, und alles besser als das reale Ding an sich.

Kommen wir zum Kern der Geschichte: der Kern ist die Hülle, nämlich das Fell, das die Protagonisten an sich haben. Im Abspann werden mehr als zwei Dutzend "fur"-Verantwortliche genannt und das sieht man auch. Das Mammut ist anders bepelzt als der Säbelzahntiger und die Frisuren der am Ende drei Mammute (Mammuts? Mammuti?) versprechen allesamt eine unterschiedliche Haptik. Der Konsumgräber streckte im Kino die Hand aus. Mit offenem Mund wollte er die haarigen Flächen betasten. Die Häute der Dinosaurier sind stattdessen eher öde, weil kahl. Sterbt doch aus, ihr lahmen Flächen.

Bei South Park ist es ja so, dass da dauernd Winter ist (oder war), weil Weiß ein guter Hintergrund sein kann, da es so simpel zu konzipieren ist. Ice Age hat diese Farbe nicht mehr nötig. Zu recht begibt sich der Trupp also in die Unterwelt, um dort allerlei Gebüsch zu schütteln. Alles wackelt gleichzeitig.

Es wird auch mehr gespuckt und geschleimt als in den Teilen davor. Welchen pädagogischen Nutzen mag das haben? Teil 4 kommt bestimmt auch bald, voller Farn und Haar und Schleim, und alles besser als das reale Ding an sich.

7/07/2009

Bullets, Archive

Die Standardbeschallung des Monats kommt aus England. Stetige Begeisterung bringt sie mit sich, und sogar das Video ist schön. Das ganze Album heisst Controlling Crowds und ist auch mit einer netten Bonus-CD zu erstehen. Bleibt nur zu hoffen, dass da kein dicker Hype kommt und Archive in der Brandung versenkt werden.

7/05/2009

Winterbirth (Godless World), Brian Ruckley

Die erste Hälfte ist ein wenig schnarchig. Dann unterhält das dritte Viertel sehr, bevor im letzten dann alles auf Sequel geschaltet wird und die Spannung ob ihrer Unerlösbarkeit schwindet.

Winterbirth wurde konsumiert, weil Joe Abercrombie mit seinem Last Argument of Kings so einen guten Eindruck machte und die Werbung der Verlagshäuser den Konsumgräber anscheinend täuschte. Ruckley ist etwas behäbig und steuert sein magiearmes Fantasy-Theater eher in die staubige "Rad der Zeit" Ecke.

Klar ist das Genre-Literatur. Aber muss die denn so trocken sein? Abercrombie hat vorgemacht, wie der Fantasy-Schinken saftig und knusprig zugleich bleibt. Der nächste Ausflug geht wieder auf die SF-Schiene. William Gibson, irgendwer?

Winterbirth wurde konsumiert, weil Joe Abercrombie mit seinem Last Argument of Kings so einen guten Eindruck machte und die Werbung der Verlagshäuser den Konsumgräber anscheinend täuschte. Ruckley ist etwas behäbig und steuert sein magiearmes Fantasy-Theater eher in die staubige "Rad der Zeit" Ecke.

Klar ist das Genre-Literatur. Aber muss die denn so trocken sein? Abercrombie hat vorgemacht, wie der Fantasy-Schinken saftig und knusprig zugleich bleibt. Der nächste Ausflug geht wieder auf die SF-Schiene. William Gibson, irgendwer?

7/02/2009

Transformers: Revenge of the Fallen, Michael Bay

Immer wenn sich die Roboter kloppen, denkt man an die Lackschäden. Deshalb sitzen die Tritte, Würfe und Poltereien so gut. Und noch dazu wackelt die Kamera. Die Giganten toben über variable Oberflächen und transformieren munter umher. Die Bilder sind immer ein wenig zu schnell, so dass man sich den Kram durchaus auf DVD nochmal anschauen kann (vielleicht auch ohne Ton).

Das bringt einen dazu, sich die Konferenz bei Hasbro vorzustellen, auf der Anfang der 1980er (?) dieses Produkt erfunden wurde. "Roboter!" -"Fahrzeuge!" -"Nein, Roboter, du Sau!" -"Ach, Quatsch, Fahrzeuge!" -"Dann eben beides, verdammtnochmal!" Aber gab es nicht auch einen Transformer, der sich in eine Faustfeuerwaffe verwandeln konnte? Urig.

Die Überlänge ist in Ordnung. Wenn man einmal ganz Auge geworden ist, dann scheut man Abspann und Tageslicht umso mehr. Erhaben ist das, was Verstand und Vernunft im Ringkampf erstarren lässt. Das junge Menschenfleisch, dass die Mär zusammenhält, macht seine Sache gut, also vor allem flux Platz für Autobots und Decepticons. Toll auch der Humor: richtig knuddelig, dieses Produkt. Ein Fest von einem Happy Meal.

Was würde wohl entstehen, wenn ein manischer Regisseur wie Mr. Bay einen Film ohne Elektrik oder Kerosin machen würde?

6/27/2009

The Drowning Man, Michael Robotham

Ah, englische Kriminalliteratur.

Und so öde.

Der Protagonist ist zerlumpt und alt und ethnisch vorbelastet und humpelt und verliert sein Gedächtnis. Letzteres kommt zu dramaturgisch wichtigen Stellen wieder. Oh, wie innovativ.

Freilich soll am Ende ein kleines Mädchen gerettet werden... denn kleine Mädchen sind ja das tollste Symbol für Unschuld und so.

Öde.

Charlie Huston und Dennis Lehane sind besser, schicker, schneller, draller, praller, genauer, zielsicherer und vor allem haben sie einen Wiedererkennungswert - der charakterlose Ertrunkene von Michael Robotham ist nur einer von vielen.

Öde.

Und so öde.

Der Protagonist ist zerlumpt und alt und ethnisch vorbelastet und humpelt und verliert sein Gedächtnis. Letzteres kommt zu dramaturgisch wichtigen Stellen wieder. Oh, wie innovativ.

Freilich soll am Ende ein kleines Mädchen gerettet werden... denn kleine Mädchen sind ja das tollste Symbol für Unschuld und so.

Öde.

Charlie Huston und Dennis Lehane sind besser, schicker, schneller, draller, praller, genauer, zielsicherer und vor allem haben sie einen Wiedererkennungswert - der charakterlose Ertrunkene von Michael Robotham ist nur einer von vielen.

Öde.

6/26/2009

Observe and Report, Jody Hill

Hierzulande "Shopping-Center King."

Supergut.

Spitzenfilm.

Ausgezeichnet.

Wirklich! Je öfter sich der Gräber an den Konsum dieses Werkes erinnert, desto besser wird es. Und desto gewisser wird es, dass der arglose sitcom-Konsument von diesem Produkt eher vor den Kopf gestoßen wird.

Diese moderne Komödiererei hat ja wenig mit Willy Millowitsch zu tun: die Pointen sind nicht seriell, keine Perlen an einer Kette. Da mag man sich nun denken, dass da nur noch die zynische Superinfektion bleibt, das schwarzhumorige lebensverteufelnde Hasswerk - aber nein, O+R ist anders.

Das Werk bedient eine Thematik, die den Konsumgraben schon länger durchtost, nämlich die der verkümmerten Individuen in der depatriarchalisierten Welt, die irgendwo ihre Hoden verlegt haben. Der Film besticht mit unumwundenen Realismus und verstellt sich nicht: die Heiligung der Schusswaffe, die ehrliche Hoffnung auf die göttliche Schrotflinte mit dem finalen, reinigenden Klang ist nachvollziehbar. Der soziopathische unliebenswürdige Protagonist führt nicht durch seine drollige Welt sondern macht seine Unheilbarkeit deutlich.

Es gibt Individuen, die er als Gegenentwürfe seiner selbst versteht und an denen er regelmäßig verzweifelt: er kann nicht Verbrecher sein, aber er kann auch nicht Polizist sein. Er steckt in der Mitte, bei der saufenden Mutti, und hält sich für einen weißen Shaft. Da ist es nur natürlich, dass diese verdammten Skater auf dem Parkplatz ordentlich verdroschen werden müssen - die Wichte haben den Moment der Entscheidung noch vor sich, bei dem der Held des Filmes versagte. Überhaupt ist Gewalt der einzige modus operandi, der diese Art der Existenz in der Gegenwart aufmöbeln kann.

Solche Gestalten muss man erstmal aushalten, in der Mall und sonstwo.

Bonus-Info: der Stoff der (oder gegen die) Träume ist hier Clonazepam.

Supergut.

Spitzenfilm.

Ausgezeichnet.

Supergut.

Spitzenfilm.

Ausgezeichnet.

Wirklich! Je öfter sich der Gräber an den Konsum dieses Werkes erinnert, desto besser wird es. Und desto gewisser wird es, dass der arglose sitcom-Konsument von diesem Produkt eher vor den Kopf gestoßen wird.

Diese moderne Komödiererei hat ja wenig mit Willy Millowitsch zu tun: die Pointen sind nicht seriell, keine Perlen an einer Kette. Da mag man sich nun denken, dass da nur noch die zynische Superinfektion bleibt, das schwarzhumorige lebensverteufelnde Hasswerk - aber nein, O+R ist anders.

Das Werk bedient eine Thematik, die den Konsumgraben schon länger durchtost, nämlich die der verkümmerten Individuen in der depatriarchalisierten Welt, die irgendwo ihre Hoden verlegt haben. Der Film besticht mit unumwundenen Realismus und verstellt sich nicht: die Heiligung der Schusswaffe, die ehrliche Hoffnung auf die göttliche Schrotflinte mit dem finalen, reinigenden Klang ist nachvollziehbar. Der soziopathische unliebenswürdige Protagonist führt nicht durch seine drollige Welt sondern macht seine Unheilbarkeit deutlich.

Es gibt Individuen, die er als Gegenentwürfe seiner selbst versteht und an denen er regelmäßig verzweifelt: er kann nicht Verbrecher sein, aber er kann auch nicht Polizist sein. Er steckt in der Mitte, bei der saufenden Mutti, und hält sich für einen weißen Shaft. Da ist es nur natürlich, dass diese verdammten Skater auf dem Parkplatz ordentlich verdroschen werden müssen - die Wichte haben den Moment der Entscheidung noch vor sich, bei dem der Held des Filmes versagte. Überhaupt ist Gewalt der einzige modus operandi, der diese Art der Existenz in der Gegenwart aufmöbeln kann.

Solche Gestalten muss man erstmal aushalten, in der Mall und sonstwo.

Bonus-Info: der Stoff der (oder gegen die) Träume ist hier Clonazepam.

Supergut.

Spitzenfilm.

Ausgezeichnet.

Patriots: Surviving the Coming Collapse, James Wesley Rawles

Seid bereit, immer bereit!

Ein schlimmes Ding: der Autor ist gar keiner, sondern ein Survivalist. Mit Worten kann er nicht. Jedenfalls bleibt eine irgendwie geartete Ästhetik des Textes dem Konsumgräber verborgen. Unfreiwillige Komik und ein hölzernes Universum ergeben sich und Itchy + Scratchy sind auch ohne Bild und Ton sehr viel interessanter.

Aber das kann ja nicht der Grund für die trotzdem gespannte Lektüre sein: Rawles berichtet von einem Amerika, dass so in Europa wenig bekannt ist. Seine Geschichte ist edukativer Natur: erst bricht die Welt zusammen, dann Anarchie aus, und schließlich verschanzen sich ein paar heldenhafte Amerikaner (mit einem großen 'A' vorn) in Iowa (oder Idaho? Jedenfalls weit draußen). Beim Erzählen der Geschichte verfällt er immer wieder in kleine Essays und klärt auf über die Dinge, die man nach der zivilen Apokalypse braucht: wie man Holz hackt, wie man Nahrung lagert, wie man Wunden behandelt, und wie man trotzdem ein guter Christ ist.

Das verstörendste kommt aber noch.

Das sind die Waffen. Große, kleine, dicke, dünne. Welche Pistole kann mit welchem Kaliber zu einem aufgesetzten Schuss gebraucht werden? Wie einigt man sich als Buschmiliz auf einen Munitionsstandard? Welche Patrone feilt man wie an um möglichst knallige Effekte zu erzielen? Und wie präpariert man Minen (!) im Wald? Und zwischendrin wird auch noch geheiratet und ein fingerloser Lustknabe gerettet.

Das Buch (man kann es kaum Roman nennen) ist weit jenseits aller Schmerzgrenzen und wenn es nur ein anderes Cover hätte, könnte man von einer großen Ironiekeule fürs Sommerloch sprechen. Das ist es aber nicht. Es stellt sich für Rawles nicht die Frage, wann der Bürgerkrieg kommt. Er und seine Gang sind auf jeden Fall vorbereitet. Was hat 9/11 und die FEMA da nur angerichtet? Gott ist Amerikaner und er hat Gewehre verteilt.

Man kann ihn hier besuchen.

Und hier ist die NRA.

Ein schlimmes Ding: der Autor ist gar keiner, sondern ein Survivalist. Mit Worten kann er nicht. Jedenfalls bleibt eine irgendwie geartete Ästhetik des Textes dem Konsumgräber verborgen. Unfreiwillige Komik und ein hölzernes Universum ergeben sich und Itchy + Scratchy sind auch ohne Bild und Ton sehr viel interessanter.

Aber das kann ja nicht der Grund für die trotzdem gespannte Lektüre sein: Rawles berichtet von einem Amerika, dass so in Europa wenig bekannt ist. Seine Geschichte ist edukativer Natur: erst bricht die Welt zusammen, dann Anarchie aus, und schließlich verschanzen sich ein paar heldenhafte Amerikaner (mit einem großen 'A' vorn) in Iowa (oder Idaho? Jedenfalls weit draußen). Beim Erzählen der Geschichte verfällt er immer wieder in kleine Essays und klärt auf über die Dinge, die man nach der zivilen Apokalypse braucht: wie man Holz hackt, wie man Nahrung lagert, wie man Wunden behandelt, und wie man trotzdem ein guter Christ ist.

Das verstörendste kommt aber noch.

Das sind die Waffen. Große, kleine, dicke, dünne. Welche Pistole kann mit welchem Kaliber zu einem aufgesetzten Schuss gebraucht werden? Wie einigt man sich als Buschmiliz auf einen Munitionsstandard? Welche Patrone feilt man wie an um möglichst knallige Effekte zu erzielen? Und wie präpariert man Minen (!) im Wald? Und zwischendrin wird auch noch geheiratet und ein fingerloser Lustknabe gerettet.

Das Buch (man kann es kaum Roman nennen) ist weit jenseits aller Schmerzgrenzen und wenn es nur ein anderes Cover hätte, könnte man von einer großen Ironiekeule fürs Sommerloch sprechen. Das ist es aber nicht. Es stellt sich für Rawles nicht die Frage, wann der Bürgerkrieg kommt. Er und seine Gang sind auf jeden Fall vorbereitet. Was hat 9/11 und die FEMA da nur angerichtet? Gott ist Amerikaner und er hat Gewehre verteilt.

Man kann ihn hier besuchen.

Und hier ist die NRA.

6/22/2009

Transformers, Michael Bay

The New Colossus, Emma Lazarus

Not like the brazen giant of Greek fame

With conquering limbs astride from land to land

Here at our sea-washed, sunset gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame

Is the imprisoned lightning, and her name

Mother of Exiles. From her beacon-hand

Glows world-wide welcome; her mild eyes command

The air-bridged harbor that twin cities frame.

„Keep, ancient lands, your storied pomp!“ cries she

With silent lips. „Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tossed to me:

I lift my lamp beside the golden door.“

Not like the brazen giant of Greek fame

With conquering limbs astride from land to land

Here at our sea-washed, sunset gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame

Is the imprisoned lightning, and her name

Mother of Exiles. From her beacon-hand

Glows world-wide welcome; her mild eyes command

The air-bridged harbor that twin cities frame.

„Keep, ancient lands, your storied pomp!“ cries she

With silent lips. „Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tossed to me:

I lift my lamp beside the golden door.“

Abonnieren

Posts (Atom)