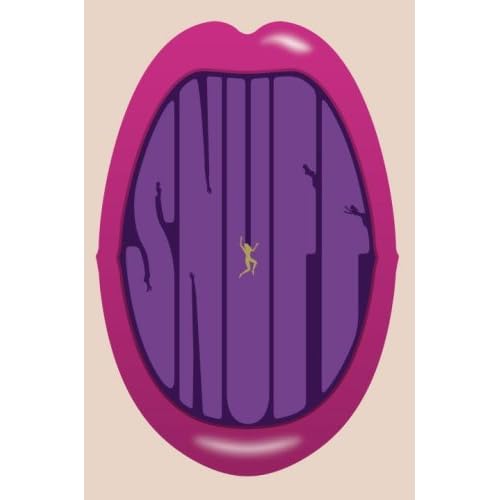

Ein enormes Vehikel. Jones hat nicht nur einen Roman geschrieben, sondern eine Filmtrilogie. Oh ja!

Das Kaufargument auf dem Cover nennt als Referenzen zum einen Wes Craven, Gottvater aller erschreckten Teenager und zum anderen David Foster Wallace, seines Zeichens ein sehr erfrischender US-Literat des sinnverschränkten Gebrabbels. Dieses name dropping ist gerechtfertigt.

Die Handlung selbst ist unter dem Stichwort Slasher zu verbuchen. Es geht um eine Schar Heranwachsender, ein Horrorhaus, plakative Konfliktbewältigung, Messer, Unfälle, Medizin, Hysterie, Verfolgungsjagden. Dabei steht beim ersten Teil eine einfache Grundhandlung im Vordergrund: ein scheuer (verdächtiger) Bursche will mit seinen Freunden zu Muddi und ihr Insulin (der wohl simpelste MacGuffin des Genres) bringen. Dabei geht's freilich hinaus aufs Land, in das einsame Elternhaus und hin zur aufzudeckenden furchtbaren Familiengeschichte. Dies ist nicht das einzige Mal, dass man an

Danielewskis House of Leaves erinnert wird.

Sequel eins verlegt das Gezeter ins Krankenhaus, hier gibt es Dramatik dank Medikamenten, Heizungsräumen, Skalpellwürfen und Videoüberwachung. Sequel zwei (die Rückkehr zum Horrorhaus) erschüttert und revidiert die Bedingungen des vorangegangenen Grauens und bringt das Ganze sinnvoll zum Abschluss.

Und der Tod kommt von oben, woher auch sonst? Gargoyle (also die Dinger, die u. a. Marvels Green Goblin stilistisch beeinflussten) zerledern die Luft und schnappen sich kreischende junge Menschen. Verwirrend nur, dass sich manche Charaktere auch gern mal als Gargoyl verkleiden.

Die Lektüre von Demon Theory ist trotz der eigentlich ja recht simplen Slasher-Theatralik anspruchsvoll. Es ist schlichtweg eine enorme Menge an Handlungen, die sich über wenige Zeilen ergießen: hat er die Waffe noch? Ist sie die Treppe hinuntergefallen? Wer hat denn nun die Küche angezündet? Demon Theory muss sehr genau gelesen werden, gerade weil innere Monologe und essayeske Exkurse im Text selbst fehlen. Nach dem genauen Lesen wird man aber belohnt: wunderschöne Parallelismen tun sich auf und zwischen den drei Teilen können diverse (blut-)rote Fäden verfolgt werden. Zum Beispiel verliert der Knabe, der mit Amputationen kokettiert, am Ende tatsächlich einen Arm. Diese Prothese dient ihm und anderen dann wiederum als Schlag- und Stichwaffe. Herrlich.

Außerdem kann man fix die Spur verlieren: nicht weniger als 300 Zitate und Zitatzitate (bis in die siebte Ebene) füllen den Anhang. Ah, hier sind die inhaltlichen Ausflüge, die im Text selbst unterschlagen werden. Pseudowissenschaftliches Geschwätz mag das sein, aber enorm unterhaltsam. Endlich kann die Verbindung von Lee Majors, She-Hulk, dem Blob und Descartes gefunden werden. Jones gelingt es tatsächlich, einen Film zu schreiben - mit der "Pause"-Taste in Reichweite.

Demon Theory ist die Darstellung von zeitgenössischen Geschichtenkonsumverhalten. Es ist unterhaltsam, überraschend und beliebig tief. Ein großer Spaß. Ist der Roman trick, treat oder beides? Für den an Horrorhumor nicht interessierten Leser ist er auf jeden Fall unlesbar.

Demon Theory verfügt auch über das wohl sympathischste Nachwort des Jahres, in dem weitere Konsumempfehlungen (neben den Zitaten) vom Autoren ausgesprochen werden und er seine Fan-Werdung beschreibt. Großes Tennis. Halloween ist mehr als ein Film oder ein Datum. Wes Craven ist ein wichtiger Amerikaner. Demon Theory ist nicht nur ein Roman. Und Stephen Graham Jones ein Autor, den man nicht vergessen sollte.

Go, Cassie, go!

Go, Cassie, go!