Lawrence hat der Welt die Verfilmung von Constantine beschert, in der Keanu Reeves eher zögerlich versucht hat, sich vom Schatten des Mr. Anderson loszuspielen. Smith hat nicht nur als Ulknudel und Hip-Pop-Musikant Geld verdient sondern ist durch ID4 zum Oberliga-Hollywoodhelden erhoben worden. Eines Tages wird er Präsident.

Lawrence hat der Welt die Verfilmung von Constantine beschert, in der Keanu Reeves eher zögerlich versucht hat, sich vom Schatten des Mr. Anderson loszuspielen. Smith hat nicht nur als Ulknudel und Hip-Pop-Musikant Geld verdient sondern ist durch ID4 zum Oberliga-Hollywoodhelden erhoben worden. Eines Tages wird er Präsident.Und nun alle zwei zusammen in einer weiteren Verfilmung des Romans von Matheson. Und siehe da: es klappt.

Der unvorbereitete Kinogänger mag von der entvölkerten und dialogarmen Zukunft in Manhattan und der daraus resultierenden Überpräsenz von Smith verstört sein. Doch das gehört sich so. Die Veränderungen am Plot sind durchweg sinnvoll und stimmig. Smith ist freilich als Ikone erkennbar, doch er macht seine Sache gut: graue Stoppeln, zweifelnder Blick und ganz viel ehrliche Hundeliebe zeichen ihn aus.

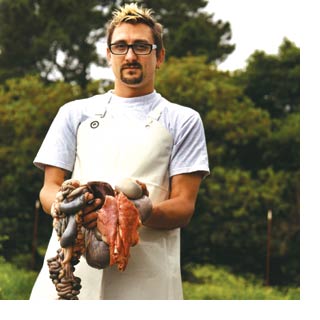

Die Zeit hat geschrieben, dass die Mutanten nicht gut aussehen. Das kann hier im Graben nicht nachvollzogen werden. Man hat ja bewusst einen Science-Fiction- und keinen Horror-Alptraum zitieren wollen. Desweiteren muss man den Film als nordamerikanischen Blockbuster und somit als filmisches Größt-Produkt erkennen: spätestens die englischen 28 Days bzw. Weeks haben die Symbolik der degenerierten hungrigen Massen aus der B- und C-Sektion des Films geholt. Hollywood hätte die Mutanten nicht anders darstellen können. Viel Schleim und Gedärm geht in Amerikas Kinos nicht. Also Daumen hoch für Nackten mit der Rasselatmung: haarlos wie die Maus mit dem Ohr auf dem Rücken sind sie, haarlos wie die Hundemenschen zum Kuscheln von Patricia Piccinini.

Ausgezeichnet, gern wieder. I am Legend ist nicht mehr aber auch nicht weniger als die Vorlage. Nur irgendwie seltsam dass der ebenfalls positiv zu bewertende I, Robot (2004) auch mit der ersten Person Plural beginnt. Wie gesagt: Will wird in der Welt von morgen ein Anführer.

Das ganze bei IMDB.